C'était la vie, à l'été 1914

C'était la vie, à l'été 1914 : l'instituteur

Publié le 22/07/2014 à 08:26 | La Dépêche du Midi | Pierre Challier

120 000 maîtres et maîtresses d'école pour apprendre aussi l'Alsace-Lorraine

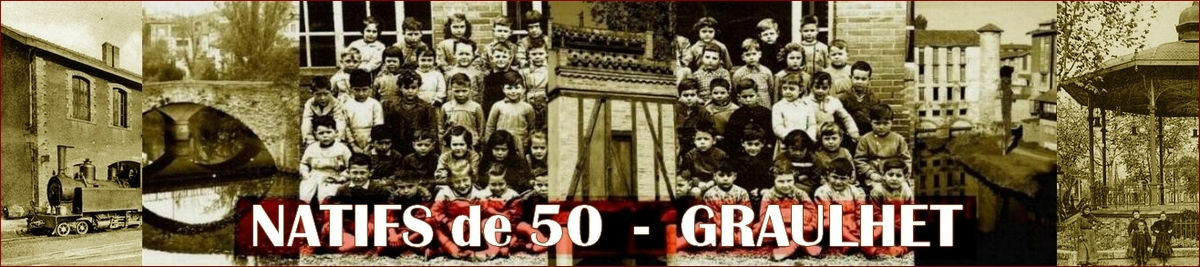

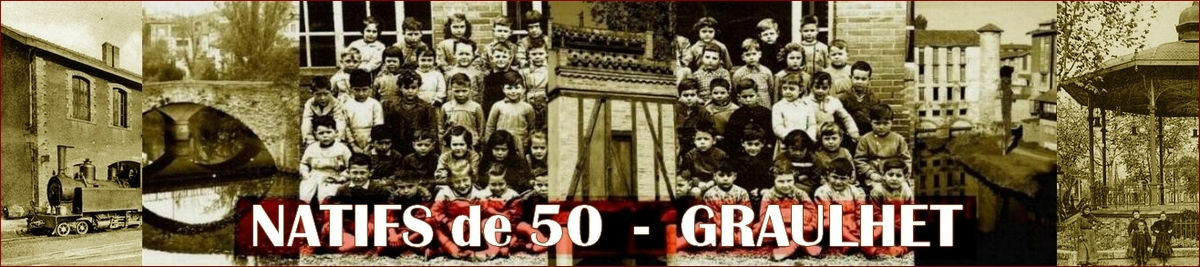

Joseph Barrère, instituteur, et sa classe au tournant du siècle, à Marsac. Ils seront les soldats de 14-18... /Photo D.R.

Joseph Barrère, instituteur, et sa classe au tournant du siècle, à Marsac. Ils seront les soldats de 14-18... /Photo D.R.

Depuis le vote des lois scolaires de Jules Ferry, au tout début des années 1880, la mission des instituteurs et institutrices de France est «d'assurer l'instruction obligatoire, gratuite et laïque de touts les garçons et filles de 6 à 13 ans.» Ils sont les piliers de la République.

Dans la classe, la carte de France est là pour rappeler à chacun la blessure nationale. Cette cicatrice qui ne se referme pas. Là-haut, au nord-est ? Il manque l'Alsace et la Lorraine. Depuis la déroute de 1870, Metz, Strasbourg et Colmar sont occupées par l'“ennemi”, l'empire allemand…

Au tableau noir, l'instituteur est grave. Il trace à la craie de sa belle écriture : «On n'est jamais si content que lorsqu'on a rempli son devoir». Et raconte à ses élèves l'édifiante histoire du petit Joseph Bara, engagé volontaire du 8e Hussard tué par les ennemis de la République en 1793, tombé au champ d'honneur pour la Révolution, à l'âge de… 14 ans.

A chaque village son école

Ils sont 120 000 instituteurs et institutrices dans la France de 1914 à enseigner le français, le calcul, l'histoire, la géographie mais aussi le patriotisme, la morale, la gymnastique et l'instruction militaire, ainsi que le veut le programme. Leur métier ? Un apostolat dont ils sont fiers comme être maître ou maîtresse d'école en 1914, c'est bien sûr bénéficier d'un statut social envié et respecté par la majorité. Mais c'est aussi être un hussard noir de la République, synonyme de modernité, combattant les forces réactionnaires et cléricales, l'obscurantisme jusqu'au fin fond des campagnes.

Depuis les lois scolaires de Jules Ferry, en 1881 et 1882, chaque village digne de ce nom se doit en effet d'avoir son école. Et dans chaque commune, ils sont ainsi devenus les piliers de la République. Car ils n'apprennent pas seulement à lire et à compter aux petits paysans assis à leurs pupitres, en ce lieu de culte laïque où se vénèrent la raison et son système métrique de poids et mesures. Dans ces caboches aux cheveux ras, aux coiffures nattées, ils sont là pour diffuser plus que le Savoir : le Progrès.

Celui né des Lumières. Celui de Liberté, égalité, Fraternité. Celui des techniques et de l'industrie qui débouchera sur un avenir radieux de bonheur pour l'Humanité. Celui que la France généreuse dispense à son Empire, à ses colonies, ils en sont persuadés. Celui qui fait qu'un fils de laboureur, comme eux, peut lui aussi devenir instituteur, voire même ingénieur grâce au mérite républicain.

Les fusils d'exercice

Bref, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, en cette année 1914, la République française et ses enfants sont convaincus de défendre la civilisation contre les barbares. Les «pruscos» d'hier. Les «boches» de demain… Et que, pour ce faire, on forme les petits écoliers au maniement des armes… Puisque depuis Jules Ferry, toutes les écoles publiques ont aussi leurs fusils d'exercice.

De fait, dans cette France de la Belle époque, l'instituteur ne prépare pas qu'au redouté certificat d'études et le maître d'école et futur sous-lieutenant Louis Pergaud n'écrit pas que La Guerre des Boutons. Il enseigne également «la revanche» à ses élèves. Patriote sincère, lui-même versera bientôt largement son sang. Promotions entières de normaliens qui seront fauchées dès l'été 14… Génération d'instituteurs dont la plupart des survivants rentreront de l'horreur pacifistes à jamais.

«Adieu mes petits soldats de France !»

Les instituteurs vont payer un lourd tribut à la Première guerre mondiale. Mais tous ne seront pas mobilisés. à ceux qui restent à leur poste pour raison d'âge ou de santé, la République confie une autre mission. Le 18 septembre 1914, le nouveau ministre de l'Instruction publique, Albert Sarraut, leur demande ainsi de «noter les faits et renseignements relatifs à la guerre afin de constituer une base pour les historiens de demain». Ainsi naîtront les «cahiers» des instituteurs de la guerre 14-18, sachant que les préfets mettront aussi à contribution ces maîtres d'école afin d'obtenir des rapports sur l'état véritable du moral des populations civiles, à l'arrière (1).

De fait, on possède de nombreux journaux régulièrement tenus par le maître, pendant la guerre, à la rédaction soignée, élégante et précise. Mais l'on retrouve aussi d'autres documents très émouvants. Témoin l'album d'un maître d'école des Hautes-Pyrénées publié par l'association Mémoire des Deux Guerres en Sud-Ouest, laquelle anime une remarquable exposition permanente sur 14-18, à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan (Htes-Pyrénées).

Instituteur à Marsac et Villenave près Marsac, Joseph Barrère voit partir à la guerre ses anciens élèves et décide immédiatement d'établir une correspondance avec chacun d'entre eux, non seulement pour lui faire parvenir des nouvelles du village et de sa famille, mais aussi pour lui envoyer des photos, car alentour, il est le seul à posséder un appareil et un laboratoire de développement. Mieux, il aura aussi pour préoccupation constante d'écrire à chacun de ses «petits soldats de France» où sont leurs camarades d'école sur le front et ce qu'ils deviennent, tenant aussi à jour cette carte dans sa propre classe. Augmenté de nombreux documents historiques, l'album du maître d'école de Marsac évoque alors une tragédie partagée par tous les villages. Terrible photo de classe du début du XXe siècle, de Joseph Barrère et ses élèves dont beaucoup ne reviendront pas…

(1) José Cubéro, La Grande Guerre et l'Arrière, éditions Cairn.

C'était la vie, à l'été 1914 : la fermière

Publié le 23/07/2014 à 08:08 | La Dépêche du Midi | Jean-Marie Decorse

Les femmes se préparent à prendre la relève dans les champs

Désormais les femmes étaient obligées de prendre en main tous les travaux des champs, même les plus durs./Photo DDM, Cèdre

Désormais les femmes étaient obligées de prendre en main tous les travaux des champs, même les plus durs./Photo DDM, Cèdre

Nous poursuivons notre série sur la vie à l'été 1914.La mobilisation du 1er août 1914 va surprendre les paysans à l'heure des moissons. Les femmes, qui secondaient jusqu'alors leur mari dans les travaux des champs, se voient confier du jour au lendemain la responsabilité de l'exploitation familiale.

Abandonnées à leur propre sort et obligées de participer à l'effort de guerre en prenant le relais sur l'exploitation agricole… Si on évoque souvent le travail des femmes dans les usines d'armement, on oublie toutes celles qui ont été obligées de suppléer leur mari après leur mobilisation sur la ligne de front... Il existe peu de littérature sur le rôle joué par les épouses dans la France rurale. Et c'est bien l'occasion de rappeler le lourd tribut qu'ont payé les paysans à la guerre. Sept cent mille d'entre-eux ont péri dans ce conflit, sans parler du demi-million de blessés et de mutilés. Le quart des actifs agricoles est tombé sous les balles ennemies, ou s'est retrouvé invalide.

Dans la France de 1914, où trois Français sur cinq se consacrent aux travaux des champs, les monuments aux morts des villages racontent le sacrifice des campagnes, où les femmes ont été contraintes du jour au lendemain d'assurer la relève. On attend beaucoup de ces trois millions d'agricultrices qui doivent désormais élever les bêtes, achever les récoltes, préparer les semailles, tout en assurant les charges domestiques.

Les bras ont disparu

Dans les fermes où l'Angelus de Millet accroché au mur figeait les journées dans leur rythme séculaire, le travail s'accélère brutalement à partir d'août 1914, à l'heure où les moissons battent leur plein. Mais il n'y a plus de mari, de frère ou de fils pour assurer le labeur.

Puis les hivers se succèdent… Dans la commune d'Albas (Lot), en 1917, l'instituteur prend sa plume pour évoquer l'«endurance stoïque» des paysannes lotoises. «La neige tombe en flocons serrés sur le sol gelé. La femme Lacoste surprise par le mauvais temps, conduit sa paire de bœufs attelée à une charretée de bois. Les pauvres bêtes glissent des quatre pieds. J'admire le courage de cette brave femme qui se dépense sans compter et qui mérite la reconnaissance publique…»

Dans les échanges de courrier, on lit souvent le désarroi des femmes, leur souci de référer scrupuleusement à leur mari le travail d'une journée, lui demandant aussi conseil sur l'intérêt de tel ou tel achat à effectuer.

À la tête de l'exploitation, ces femmes répondent malgré elles à l'appel du président du Conseil Viviani lancé le 6 août 1914 : «Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie. Remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer, demain, la terre cultivée. Il n'y a pas de labeur infime». Viviani croit encore à une guerre de courte durée. Au sortir de la guerre, dans une France traumatisée, les femmes qui ne sont pas veuves retrouvent leur triple mission d'épouse, de maîtresse de maison et de mère de famille. Mais le conflit les a vues accéder à des fonctions de responsabilités qui forgeront sans doute aussi leur besoin d'émancipation…

La France à l'heure des sufragettes

Entre le monde rural et les villes, le contraste est saisissant. Avant-guerre, les femmes secondaient leur mari sur l'exploitation, assurant en plus les charges du ménage, tandis que s'ouvre, le 3 juin 1913, dans l'amphithéâtre de la Sorbonne le 10e Congrès international des femmes qui réunit l'élite du féminisme mondial. Venait d'être repoussée par les députés une proposition de loi sur le vote des femmes aux élections municipales et cantonales. Renvoyée aux calendes grecques à l'heure où les plus antiféministes veulent limiter ce droit de vote aux «célibataires, veuves ou divorcées.»

En matière de droit, les autres pays avancent quand la France reste sous la «superstition du droit romain».

Les femmes militantes ont inscrit dans leur programme, non seulement le droit de vote, mais aussi l'égalité des salaires. Car, si la France est essentiellement paysanne, on ne peut oublier cette autre réalité : en 1912, le pays comptait déjà 7,6 millions de femmes au travail, soit 34,5 % des personnes des deux sexes assumant un travail quotidien… À force de luttes, les femmes réussirent à imposer en 1900 une loi réduisant leur journée de travail à 10 heures.

La guerre achevée, il fut difficile pour les opposants à l'émancipation des femmes de ne pas reconnaître les services qu'elles avaient rendus à la patrie, mais aussi leurs compétences durant leur passage à la vie professionnelle, tant sur l'exploitation agricole que dans les usines où elles avaient été embauchées avec des salaires bien meilleurs.

Les revendications des femmes interviennent dans un climat politique tendu avec, d'un côté, une droite nationaliste prête à foncer dans la guerre, et une gauche internationaliste, pacifiste, et parfois même antimilitariste. Ce qui n'exclut en rien les vertus patriotiques. À l'époque, Jaurès, par ailleurs ardent défenseur des droits accordés aux femmes, ne disait-il pas : «le patriotisme tient, par ses racines mêmes, à la physiologie de l'homme.»

C'était la vie, à l'été 1914 : le curé

Publié le 24/07/2014 à 08:01 | La Dépêche du Midi | Jean-Marie Decorse

Devenu soldat, le curé du village va dire la messe dans les tranchées

Le prêtre en soutane partageait le quotidien des soldats dans les tranchées où il délivrait parfois les derniers sacrements./Photo Diocèse aux armées françaises

Le prêtre en soutane partageait le quotidien des soldats dans les tranchées où il délivrait parfois les derniers sacrements./Photo Diocèse aux armées françaises

Le curé de village quitte ses paroissiens pour devenir prêtre- brancardier ou aumonier- fantassin... Tandis que les balles sifflent au-dessus des tranchées, il devient l'ultime bouée, le dernier réconfort dans la brièveté de l'existence. Avant les saints sacrements...

C'est un petit curé de village, comme on en a tous connu, installé dans son presbytère comme le docteur dans son cabinet ou l'instit dans son école… L'image séculaire du prêtre en soutane noire, gardien de la morale, mais défenseur aussi des pauvres, capable d'aller au bistrot boire un coup avec des administrés qui ne sont pas tous paroissiens…

Avant 1914, le prêtre bénéficiait encore d'une incontestable reconnaissance sociale, même si on baignait depuis quelques décennies dans la laïcité après des années d'«ordre moral» (lire par ailleurs). Pour preuve, dans certains villages, seuls le prêtre, le maire et les responsables du ravitaillement, étaient autorisés à se déplacer par le commandement allemand. Du coup, les curés jouaient le rôle de messagers, apportant des nouvelles des contrées voisines. Ils continuaient de se déplacer dans les fermes pour bénir le bétail. Jusqu'à ce qu'ils soient mobilisés à leur tour, et qu'ils troquent leur habit de bon samaritain contre l'uniforme du prêtre-soldat.

C'est ici l'occasion de rappeler que près de 51 000 prêtres, séculiers ou religieux, séminaristes et religieuses français, ont été mobilisés en 1914. Et 10 % d'entre eux sont tombés sous les balles ennemis.

Le «Paroissien du Petit soldat»

Malgré la guerre que se livrent cléricaux et anticléricaux, l'Église reste encore très présente. Pour les plus pratiquants, l'Église a même publié un «Paroissien du petit soldat» avec prières du matin et du soir, mais aussi un «Memento de vie intérieure...» Mais les curés n'échappent pas non plus aux combats et découvrent l'enfer à leur tour. L'écrivain Roland Dorgelès qui, 30 ans plus tard, vint se cacher à Aspet avec le peintre Raoul Dufy pour échapper à la Gestapo, évoque dans un de ses ouvrages la «Messe au front sur un autel improvisé, parfois dans la tranchée elle-même, où deux cents hommes se serrent pour entendre le sermon». Au moment de la génuflexion du prêtre, on aperçoit sous sa soutane ses molletières bleues de brancardier.

Dorgelès rappelle avec son lyrisme que la France est une Nation «croyante et fière qui enfantera toujours des prêtres et des soldats. Tous deux ont pour première loi l'obéissance, pour premier devoir le dévouement, pour principale habitude le sacrifice…».

Tout est dit. De l'Église et à la Patrie, le chemin est court ; c'est souvent celui du réconfort face à la brièveté de l'existence. Le témoignage publié ci-dessous, recueilli par la bibliothèque de Cahors, est à ce titre édifiant.

Le 6 mai 1915, René Bazin, autre écrivain, évoque à son tour «l'adjudant barbu qui récite le Confiteor, tandis qu'éclate, au dehors, le fracas des marmites avec la plainte du vent qui fait frissonner les branches…»

Église et laïcité, l'autre «guerre»

Tandis que le curé conserve dans les campagnes un relatif statut social, tout comme celui du maire ou de l'instituteur, la France n'en finit pas d'être secouée par la guerre que se livrent les associations de cultes et la gauche anticléricale. Ce n'est pas vraiment nouveau : cette guerre-là a commencé trente ans auparavant avec Jules Ferry et se poursuit sous Combes, Ribot ou Clémenceau.

Après la politique conservatrice et cléricale de «l'ordre moral», dont Mac Mahon fut l'effigie, le laïcisme inspire toute la politique de la Troisième République. Le Cadurcien Gambetta n'avait-il pas déclaré déjà le 4 mai 1877 devant la chambre des députés : «Le cléricalisme, voilà l'ennemi !» ? C'est un véritable climat d'affrontement qui se développe jusqu'en 1910 entre cléricaux et «laïcards», selon la terminologie catholique de l'époque.

Juillet 1914… N'oublions pas que neuf ans à peine se sont écoulés depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1905, considérée par les Républicains comme le meilleur garant de la laïcité. À droite, on continue de dénoncer la mainmise de l'État sur les biens de l'Église, une Église considérée elle-même comme un des moteurs du combat contre Dreyfus l'innocent.

Les lieux de culte, églises et chapelles en tête, deviennent la propriété des communes ou de l'État. En même temps, les crucifix, signes religieux trop ostentatoires, sont supprimés dans les lieux publics : tribunaux, hôpitaux, écoles…

La riposte des Républicains se focalise sur les congrégations religieuses identifiées désormais comme des associations loi 1901, et qui doivent à ce titre demander le feu vert administratif pour pouvoir exercer leurs activités.

C'était la vie, à l'été 1914 : vie quotidienne

Publié le 25/07/2014 à 08:11 | La Dépêche du Midi | Daniel Hourquebie

Dans la Dépêche en juillet 1914,

la vie quotidienne continue

Quelques jours avant la déclaration de guerre, devant le siège parisien de La Dépêche./Photo DDM, Cèdre

Quelques jours avant la déclaration de guerre, devant le siège parisien de La Dépêche./Photo DDM, Cèdre

L'été 14, veille de l'apocalypse. Mais ce mercredi 1er juillet et les jours suivants, La Dépêche offre à ses lecteurs le reflet de la vie quotidienne des «vraies gens». Dans ses articles, d'abord mais également ses petites annonces, ses pubs…

C'est l'été, le 1er juillet 1914, l'Europe dort d'un œil avant le terrible réveil sanglant, et la Dépêche, journal quotidien depuis plus de 40 ans déjà, conjugue à sa Une le sérieux et le plus léger. Dans ses pages, l'international – qui gronde – bien sûr mais aussi la vie quotidienne sur son territoire, l'humble et noble humanité des «vraies gens» qui affleure au fil des pages. Côté idées, l'édito s'intitule «Évêques et élections» – un thème fort à l'époque» et la chronique «Notre époque» est titrée… «Les jeunes filles d'aujourd'hui». Et alors, elles pensent à quoi en 14, les filles, «celles qui demain seront nos concurrentes dans les professions libres» ? D'abord à l'amour. Et ensuite à la patrie.

Très chaud dans le pays

Il fait chaud, très chaud dans le pays. 27 degrés à Paris, 32° à Toulouse, 34° à Narbonne. Avec toujours à la Une de La Dépêche, les conséquences de la chaleur… au Palais-Bourbon. «On ne peut pas dire qu'il a été beaucoup parlé de la mort de l'archiduc François-Ferdinand dans les couloirs de la Chambre pendant la journée d'hier. Et cela tient à une cause sérieuse : il n'y avait personne», attaque en piqué un certain Frelon. Le Palais-Bourbon est une étuve et on songe à le transporter… à Versailles. En attendant, on se préoccupe de la vie quotidienne des travailleurs : la Chambre enregistre un projet de loi sur la «semaine anglaise» (le week-end). Egalement à la Une, les mauvais traitements infligés aux animaux tués dans «d'atroces douleurs» pour leur fourrure.

Mais pendant que des «désordres sanglants» éclatent en Bosnie-Herzégovine et Croatie, la vie continue sur le terrain et La Dépêche en traduit les mille et une facettes. A Saint-Affrique (Aveyron), l'élection de M. de Castelnau candidat «clérical» est contestée. Les lecteurs attendent impatiemment leurs deux feuilletons quotidiens, «Le fardeau du mensonge», roman inédit de Paul de Garros et «La revanche de Rose Manon» de Jules Mary.

C'est Rossius qui gagne l'étape !

Ils se passionnent déjà pour un autre feuilleton à succès : le Tour de France. Rossius devance Thys maillot jaune à Cherbourg pour la deuxième étape. Le vélo, quelle histoire. Il n'y a pas que le Tour. Rendez-vous ce soir mercredi au Guidon Saint-Cyprien à Toulouse. Ordre du jour : le critérium de La Dépêche ! Et demain, réunion encore mais de l'association de pêche à la ligne «La permanente» au Faubourg Saint-Etienne. La chorale des Minimes est invitée à répéter ce soir à 9 h (du soir).

A Cauterets, les fêtes se succèdent

On court aussi mais à Maisons-Laffite et ce sont déjà des chevaux. Pour demain jeudi 2 juillet au Tremblay, La Dépêche vous conseille de miser sur Roseleaf et In-Pace ! Pas aussi rapides que Sikorsky, ces deux équidés – normal, cet aviateur vient de battre un record du monde en volant de Saint-Petersbourg à Onscha, 611 verstes (!) en huit heures tout de même !

Dans la région, si l'on veut trouver un peu de fraîcheur, il y a la «si pittoresque station pyrénéenne» de Cauterets, «où les fêtes succèdent aux fêtes, et la foule élégante des baigneurs et des touristes s'accroît chaque jour». Le thermalisme est en plein boom. Trois quarts de pages grand format pour détailler le programme des stations de tous les départements du Sud-Ouest. Les curistes ont-ils emporté le dernier bouquin à la mode qui «vient de paraître» ? «Les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin gentleman cambrioleur» est vendu 95 centimes le modèle illustré !

Mais tous n'ont pas la chance ou le pouvoir d'achat pour aller aux bains. A Toulouse, la rubrique au jour le jour, en témoigne. Victime de la chaleur ? «Vers six heures, M. Manenc, 60 ans, demeurant 27 rue de la Concorde, passait place de Roquelaine, lorsque pris d'une indisposition, il est tombé sur le sol». Légère blessure au nez.

Pas trop de bobos non plus dans la collision au Boulingrin. Et pourtant, le choc s'est produit entre une automobile conduite par M. Coste, marchand de vin à Montauban et… une jardinière attelée d'un cheval, sur laquelle était monté M. Lannes, blanchisseur à Lardenne… également heurtée par un tramway électrique qui arrivait. Juste quelques contusions heureusement ! De son côté, un «déséquilibré» qui se livrait à des excentricités dans la cour de Matabiau, pris en charge par les agents Carrié et Soucarre, a déclaré qu'il se rendait en Amérique !

On s'amuse au ciné, au cirque

Bon, on s'amuse aussi ! Hier mardi, au lendemain de leur triomphe à Gaillac, les 30 artistes «mimi-pinson» de la tournée de Gustave Charpentier – «essaim babilleur et hardi de moineaux parisiens» – ont visité Toulouse. Espantées, les filles de Paris par la rue d'Alsace qu'elles ont trouvé très «capitale» avec ses magasins de mode et ses boutiques luxueuses.

Rendez-vous demain jeudi au grand cirque Rancy qui s'installe allée des Zéphirs pour «de merveilleux spectacles inédits» ou au concert de vendredi au Grand-Rond donné par les symphonies toulousaines. A l'Appollo-Théâtre, on passe le «grand film patriotique 1870-1871 qui fait vibrer chaque soir le cœur des nombreux spectateurs», mais aussi des films comiques comme «Espiègleries animales». Température exquise grâce à un puissant extracteur et des ventilateurs, précise le journal. Au conseil de guerre, on rigole moins. Joseph L. né à Vianne (Lot-et-Garonne), accusé de désertion (il a quitté son corps de Foix pour «suivre» une femme) est condamné à un an de prison avec sursis.

Tout au long de ce mois de juillet, la vie continue dans les colonnes du journal mais la tension monte au rythme infernal des tambours de guerre. Jusqu'à ce titre qui barre la Une de La Dépêche du samedi 1er août : «Nous mobilisons. Jaurès assassiné»…

«Cherche bonne à tout faire»

Dans La Dépêche, les petites annonces révèlent la vie au travail, elles sont publiées quotidiennement «à un sou le mot payables d'avance». A noter que les timbres-poste sont acceptés en paiement . Les gens de maison sont très sollicités : en ce mois de juillet 2014, on demande «une bonne sérieuse» boulevard de Strasbourg, une «bonne à tout faire» rue des Lois, «une bonne d'enfant» rue Franc. Quel métier se cache sous la mystérieuse annonce : «cherche personnes actives, sérieuses, affaires faciles à traiter. Ecrire poste restante».

On recherche aussi une mécanicienne festonneuse, un ouvrier coiffeur... à la journée, un apprenti boulanger, des ouvriers, des «hommes de peine». Côté demande d'emploi, «une bonne tailleuse» demande «à faire la journée» et déjà «un chauffeur breveté connaissant bien l'auto», bien que tout jeune (19 ans) cherche une place de débutant. Dans le rayon fonds de commerce très fourni, on remarque «Gentil commerce à céder pour dame seule, 20 place du Capitole et juste en dessous «Vacherie à vendre», avenue de Lombez.

C'était la vie, à l'été 1914 : l'ouvrier

Publié le 26/07/2014 à 08:29 Pierre Challier

Ces hommes et ces femmes qui travaillaient jusqu'à 15 h par jour

Un atelier de métallurgie à Toulouse en 1913./DDM, Cèdre

Un atelier de métallurgie à Toulouse en 1913./DDM, Cèdre

La France est un pays de 41,6 millions d'habitants à l'été 1914. Essentiellement rurale, elle a vu son industrie se développer et se moderniser depuis un siècle. Les hommes, mais aussi les femmes, sont environ 5,5 millions à être ouvriers et les conditions de travail sont déplorables.

A l'atelier, à l‘usine, ils se crèvent à la tâche, jusqu'à quinze heures par jour. «Quinze heures par jour, le corps en laisse, laissent au visage un teint de cendre», résume la voix de Jacques Brel, dans sa chanson Jaurès… Et ce portrait n'est pas une figure poétique.

La France d'alors se divise en deux groupes. Selon la définition du député radical Ferdinand Buisson, ancien directeur de l'Enseignement primaire de Jules Ferry, cofondateur de la Ligue des droits de l'Homme, inventeur du mot laïcité et futur Prix Nobel de la paix, il y a «ceux qui possèdent sans travailler et ceux qui travaillent sans posséder».

Les premiers se comptent 560 000. Propriétaires, rentiers, ils encaissent des loyers, des fermages, des dividendes ou capitalisent sur cet emprunt russe qui va aussi contribuer à précipiter leur pays dans la guerre. Nobles encore fortunés ou bourgeois parvenus lancés dans la course au profit, leur idéal est le même, simple : ne pas travailler.

Ceux qui produisent leur richesse ? Ils sont donc journaliers, métayers, dans cette France rurale mobilisant 39 % de la population active. Mais aussi 5,5 millions d'ouvriers et d'ouvrières qui marnent à domicile, à l'atelier, à l'usine, à la mine, six jours sur sept puisqu'en 1906, il a bien fallu leur concéder le repos dominical, à «ces gens»…

Ce qui n'en fait pas moins une semaine de 72 heures à effectuer, la journée de travail étant de douze heures pour la majorité. Sauf qu'avec l'éclairage moderne, désormais dans les fabriques, il arrive qu'on pousse jusqu'à 15 heures, pour certains. Le tout ? Pour trois à cinq francs par jour, qui payent un kilo de pain à quarante centimes, un gigot de mouton à 3,50 francs, pour une rare fête, et le bistrot, aussi… lequel finit de ruiner plus d'un ménage également confronté aux loyers trop chers puisque c'est déjà la crise du logement.

Bref, qu'on soit aux charbons à Carmaux, dans les textiles de Mazamet ou Castres, dans le marbre, à Bagnères de Bigorre, ou dans la métallurgie à Toulouse, on travaille beaucoup pour gagner peu en 1914. Et les romans de Zola, mort depuis douze ans, évoquent non pas une fiction, mais toujours l'actualité, pour la majorité.

Bien sûr, il y a aussi une «aristocratie» ouvrière, mineurs, cheminots, arsenalistes, qui bénéficieront des pensions de leurs caisses de solidarité. Mais pour le reste… Pas de retraite.

D'ailleurs à quoi bon ? Pensent certains, faute d'espoir ou par cynisme.

L'école est obligatoire jusqu'à 13 ans, ensuite on entre dans la vie active doté d'une espérance de vie de 48 ans pour les hommes, 52 ans pour les femmes, et l'on se tue à la tâche en ayant donc peu de chance de l'atteindre, cet âge de la retraite… Face à une telle violence sociale, se forge la dignité ouvrière qui est de vivre de son travail et pas du travail des autres. Mais aussi le culte de la grève générale. Celle qu'appellera Jaurès, contre la guerre. Espoir d'une lutte ouvrière européenne pour la paix qui s'effondrera le 31 juillet 1914…

Naissance du droit du travail

Confrontée au travail des enfants, par exemple, et aux conditions de vie déplorables imposées aux plus vulnérables, la Troisième république va beaucoup légiférer dans le domaine de la durée du travail et des conditions d'hygiène et de sécurité. C'est une grande nouveauté en France, pays en retard par rapport à son puissant adversaire industriel, l'Allemagne.

Le 19 Mai 1874, elle commence par voter une restriction qui éclaire sur le quotidien de millions de Français pauvres : désormais les enfants de 13 à 16 ans ne feront plus «que» 12heures par jour et le travail des enfants de moins de 13 ans est -en principe-, interdit.

Le 2 Novembre 1892, la République ramène de 12 heures à 10 heures cette durée légale du travail pour les 13 — 16 ans, imposant 11heures pour les 16 à 18 ans et les femmes et 12heures pour les adultes hommes. En 1898 est ensuite votée la première loi sur les accidents du travail, extrêmement nombreux. Le 30 Mars 1900, le temps de travail revient devant l'Assemblée puisqu'elle vote sa réduction progressive et programmée de 2 ans en 2 ans pour viser à terme une durée journalière de 10 heures. En 1905, les mineurs obtiendront quant à eux la journée de 8 heures. Mais il faudra attendre 1906 pour que tout le monde ait droit à son repos hebdomadaire obligatoire.

Cette naissance du droit du travail ne peut être dissociée de la montée en puissance du mouvement ouvrier en général et de son organisation en syndicats. C'est au Royaume-Uni qu'apparaissent, vers 1850, les premiers syndicats, les Trade Unions : les ouvriers se regroupent pour obtenir des garanties contractuelles ou législatives (en cas de maladie, d'accident du travail, de chômage, etc.). Ils réclament également un salaire minimum, la limitation de la durée de travail et des congés payés. Les syndicats britanniques sont reconnus en 1871.

En France, le syndicalisme, qui est autorisé à partir de 1884, prend un caractère plus révolutionnaire. En 1895 est créée la Confédération générale du travail (CGT) En 1906, la CGT estime ses effectifs à 836 000 ouvriers.

Repères :

Révolution industrielle > Les effectifs des ouvriers salariés ne cessent de croître. En 1914, ils représentent 35 % des actifs en France, 41 % en Allemagne et 46 % au Royaume-Uni.

Condition ouvrière > Hétérogène. Le salaire ouvrier augmente lentement durant le XIXe siècle, puis plus rapidement pendant le développement industriel. Selon les lieux, les métiers, les hommes, femmes et enfants, il y a de grandes disparités. Vers 1890 en France, le salaire moyen est de 5 à 6 francs, le salaire le plus bas de 2 à 3 francs. La différence de salaire en France entre Paris et la province est de l'ordre de 40 %. Les dépenses d'une famille ouvrière se répartissent entre le logement, la nourriture et l'habillement. Les bas salaires empêchent les ouvriers d'épargner, une grippe pouvant épuiser toutes les économies. La fin de vie est particulièrement difficile à cause de la déqualification liée à la vieillesse et la baisse du salaire qui s'ensuit.

Espérance de vie > Plus faible que celle des autres catégories sociales. Le prolétariat est particulièrement touché par les maux qui accompagnaient alors la misère : tuberculose et alcoolisme.

Améliorations progressives > En France, des lois sont adoptées pour limiter le travail des enfants. La loi de 1841 interdit le travail des enfants de moins de huit ans. Vers 1900, la journée de travail des adultes est officiellement réduite à 10 heures dans l'ensemble des pays industriels. L'Allemagne et le Royaume-Uni sont plus avancés. En Allemagne, dès les années 1880, des lois sociales protègent l'ouvrier : l'assurance maladie, la retraite ouvrière et l'assistance accident sont ainsi financées par des cotisations patronales. En Angleterre, des mesures semblables sont prises avant 1914. La situation est nettement moins favorable dans les autres pays européens, notamment en Russie.

Partagez sur les réseaux sociaux

Catégories

Autres publications pouvant vous intéresser :

Commentaires :

Laisser un commentaire

Aucun commentaire n'a été laissé pour le moment... Soyez le premier !

Joseph Barrère, instituteur, et sa classe au tournant du siècle, à Marsac. Ils seront les soldats de 14-18... /Photo D.R.

Joseph Barrère, instituteur, et sa classe au tournant du siècle, à Marsac. Ils seront les soldats de 14-18... /Photo D.R.

Désormais les femmes étaient obligées de prendre en main tous les travaux des champs, même les plus durs./Photo DDM, Cèdre

Désormais les femmes étaient obligées de prendre en main tous les travaux des champs, même les plus durs./Photo DDM, Cèdre

Le prêtre en soutane partageait le quotidien des soldats dans les tranchées où il délivrait parfois les derniers sacrements./Photo Diocèse aux armées françaises

Le prêtre en soutane partageait le quotidien des soldats dans les tranchées où il délivrait parfois les derniers sacrements./Photo Diocèse aux armées françaises

Quelques jours avant la déclaration de guerre, devant le siège parisien de La Dépêche./Photo DDM, Cèdre

Quelques jours avant la déclaration de guerre, devant le siège parisien de La Dépêche./Photo DDM, Cèdre

Un atelier de métallurgie à Toulouse en 1913./DDM, Cèdre

Un atelier de métallurgie à Toulouse en 1913./DDM, Cèdre