Souvenirs d'une enfance graulhétoise

Le mode vestimentaire

A cette époque-là, et plus particulièrement dans les milieux populaires, on faisait la distinction entre la "tenue du dimanche" et la "tenue de la semaine", c'est à dire pour les enfants la tenue d'écolier. D'ailleurs, bien souvent, le tablier du dimanche tout propre devenait ensuite le tablier de la semaine !

Sans être l'uniforme obligatoire, le tablier noir s'imposait chez les garçons avec le boutonnage sur le côté gauche discrètement souligné par un liseré rouge ou bleu. Les fillettes bénéficiaient souvent d'un peu plus de fantaisie grâce à des tabliers de couleurs peu salissantes ou de tissu à carreaux.

Quand il pleuvait nous nous blottissions presque tous sous un capuchon de toile cirée, beige ou bleue, plus ou moins épaisse et imperméable. En général il était assez long, sans manche, avec une fente pour chaque main et une capuche profonde qui tombait sur le nez. Tout l'hiver, nous étions nombreux à chausser des galoches montantes.

Les hommes repliaient entre les jambes les "pandarels" de la chemise ; ils enfilaient des pantalons de coutil ou de drap, un gilet et une veste. Beaucoup d'ouvriers mégissiers marchaient en sabot, surtout si à l'usine ils travaillaient "à la rivière"...

La gent féminine se serrait dans un corset à lacets ; elle portait presqu'obligatoirement une combinaison, doublée en hiver d'une "chemise américaine", un jupon et une "culotte" relativement longue. Graulhet comptait alors trois tailleurs et quatre couturières qui, bien sûr, travaillaient sur mesure.

La lessive

La veille du jour choisi on mettait le linge à tremper dans des cuviers avec un peu de poudre à laver ou quelques petits bouts de savon. Sur une planche inclinée sur une bassine on savonnait chaque pièce avec une "pierre" de savon de Marseille, et on brossait énergiquement à la rude brosse de "crin". Après quoi on "cuisait" le blanc dans une lessiveuse...

Il convenait ensuite de rincer le linge. Il fallait, le plus souvent, aller à la rivière. Alors on plaçait la grande "panière" d'osier sur la brouette et la laveuse descendait sur les berges accessibles du Dadou (à la Bressole, à St Jean, à Crins ou à Talmier). Là, agenouillée, elle trempait le linge plusieurs fois dans la rivière en le frappant énergiquement avec son battoir.

Il fallait ensuite remonter avec un linge essoré par torsion, et le mettre à sécher où l'on pouvait : sur les prés, sur les haies, sur la place, dans l'arrière-cour et même dans la cuisine avant d'aller se coucher...

Le mode alimentaire

Les boulangers étaient très nombreux, presque chaque rue du centre ville avait le sien (la Grand'Rue en compta trois !). Ils chauffaient leur four au bois, principalement avec des fagots de bruyère que les paysans des alentours leur livraient par d'imposantes charretées. On recueillait la braise dans un haut cylindre de tôle, et une fois refroidie le boulanger vendait la charbonille dans des sacs de papier fort pour alimenter chaufferettes ou braseros.

Le pain se présentait toujours sous forme de miches de un ou deux kilos, de couronnes et de quelques flûtes considérées comme pain de fantaisie, donc un peu plus chères. Pour tester la température du four le boulanger fabriquait des "flambadels" très peu cuits, qui étaient souvent donnés gracieusement aux enfants qui venaient acheter le pain quotidien...

En temps normal, dans chaque maison au moins à midi, on trempait la soupe car elle constituait souvent l'essentiel du repas. On remplissait la soupière de fines et larges tranches de pain dur (les "trempes" ou "taillades") sur lesquelles on versait le bouillon de la soupe aux choux, aux fèves, aux haricots, à l'ail ou à l'oignon, du "tourin"... Lorsque chacun avait mangé une bonne assiettée de soupe, il tenait déjà un gros acompte du repas.

Après le pain, la denrée la plus consommée était la pomme de terre ; on ne faisait guère de soupe sans elle. Et quand pendant la guerre elles furent rationnées, on les remplaça par des topinambours jusque-là réservés aux cochons. Le soir, dans beaucoup de familles, c'était le "fricot" ou la ratatouille, avec des légumes secs ou de saison, relevés d'un morceau de porc, de saucisse ou de confit, le tout généreusement apprêté par du saindoux. On portait parfois la casserole émaillée au four du boulanger où il cuisait lentement surveillé par la boulangère complaisante...

Pour conserver les aliments, on utilisait surtout des garde-manger, placards aérés ou sorte de cages d'oiseaux au grillage très fin que l'on suspendait dans la souillarde, dans la cave ou la pièce la plus fraîche de la maison. On conservait encore un bout de viande en le recouvrant d'huile dans un plat ou même en le faisant "roussir" à la poêle...

Les ordures ménagères

Chaque famille sortait sa poubelle (souvent un bidon rapporté de l'usine ou une lessiveuse percée) devant sa porte, et tous les matins (même le dimanche !) dans les rues du quartier qui lui était attribué, "lou fencier" (le ramasseur de fumier) passait avec son cheval attelé à un lourd tombereau où on entassait les ordures ménagères surtout composées de cendres et d'épluchures. L'éboueur vidait la benne dans sa propriété, et ces déchets se transformaient en un excellent terreau...

Certains riverains du Verdaussou ou du Dadou n'utilisaient guère les services de ramassage des ordures, car le lit et les berges du ruisseau ou de la rivière leur servait de dépotoir et de tout à l'égout ! Ce qui ne les empêchait pas de se plaindre de la prolifération des rats, gros comme des lapins...

Le barrage de Miquélou

On notera qu'avant 1928 la ville ne pouvait fournir que trois litres d'eau par jour et par habitant. Le problème de l'eau se posait donc depuis longtemps, sinon depuis toujours, à Graulhet. La question de l'eau était à l'ordre du jour de presque tous les conseils municipaux. Un projet de barrage est émis dès 1923 par la Municipalité Tignol. Le 28 avril 1927 l'ordre de service est enfin donné à l'entreprise Chabal & Compagnie et les travaux démarrent sous le contrôle de l'ingénieur graulhétois Maurice Degove (qui mourut en janvier 1928 avant la fin des travaux).

Si les Graulhétois étaient unanimes pour qu'on satisfasse leur besoin en eau potable, il y en avait quelques-uns, des grincheux ou des opposants politiques, qui orchestrèrent une campagne de dénigrement savamment orchestrée. Ils allèrent même jusqu'à agiter le spectre d'une catastrophe en cas de rupture de la digue. Quelque peu ébranlée par cette argumentation et les contraintes administratives, la municipalité révisa le projet à la baisse et réduisit de deux mètres la hauteur de l'ouvrage.

Le chantier est une curiosité et devient un lieu de promenade dominicale pour de nombreux Graulhétois. Dès le 1er juillet 1928 la mise en eau commence et il faut admettre que le ruisseau du Verdaussou était plus vaillant qu'aujourd'hui, car dès la fin septembre on procède à la première distribution de l'eau du barrage. L'inauguration officielle eut lieu le 21 avril 1929, la cérémonie se terminant par un banquet républicain servi par l'hôtel Durand sous la Halle aux grains...

L'eau

Avant la dernière guerre toutes les maisons n'avaient pas encore l'eau courante ni de cabinet de toilette, encore moins de salle de bains. On allait donc remplir son seau à la fontaine ou son cruchon émaillé. Il y avait alors 17 bornes-fontaines dans les principales rues de Graulhet qui, en cas de besoin, pouvaient se transformer en bornes à incendie.

On veillait toujours à avoir de l'eau dans la maison avant d'aller au lit : si on était malade dans la nuit, si un incendie se déclarait... En été, pour avoir un peu d'eau fraîche, on devait se rendre aux "thérons" du Jourdain ou de la Mairie dont l'eau de source plus ou moins calcaire était potable.

Les bains-douches

En janvier 1930 le conseil municipal avait décidé la construction de bains-douches ; en mai 1931 le choix se porte sur le square de la gare, en transférant au préalable le monument aux morts au cimetière St-Roch. Le bâtiment est de style mauresque avec patio (l'architecte avait séjourné au Maroc), entouré d'une galerie donnant sur les cabines : deux côtés pour les douches (6 pour femmes et 12 pour hommes), un autre pour les bains (2 cabines), les WC, la chaudière et les dépendances.

Le succès populaire des douches fut incontestable et certains soirs il fallait attendre son tour assez longtemps : en hiver dans la salle d'attente, et à la belle saison sur les bancs de la galerie à regarder couler le petit jet d'eau dans sa vasque de mosaïque bleue au centre du patio. A l'appel du numéro porté sur le billet d'entrée chacun prenait possession de la cabine qui venait de se libérer et que le préposé balayait rapidement...

La piscine

Toujours à la poursuite du progrès, dès que les bains-douches furent mis en service, la municipalité jugea intéressant de créer une piscine à usage scolaire : on déplorait trop souvent des noyades dans le Dadou ! Elle fut mise en service le 1er juillet 1933. C'était un simple "bassin de natation" de 25 m sur 8 m et d'une profondeur allant de 0,75 m à 1,75 m. Situé au fond du Tertre, ancien terrain de sport scolaire et actuelle cour de récréation de l'école Victor Hugo, ce bassin était seulement cimenté et alimenté en "eau de ville".

Dès le mois de juin il convenait de la nettoyer ! Les plus grands élèves de l'école pieds nus et armés de lave-pont, sous la conduite des instituteurs aux pantalons retroussés, s'appliquaient à brosser énergiquement les parois et le fond. Commençait alors la mise en eau. Appuyés au grillage de la clôture, les élèves regardaient et contrôlaient avec impatience le lent remplissage du bassin.

Au bout de deux jours il était enfin réalisé... ou presque ; et les premières classes à se baigner étaient (évidemment et fort justement) celles qui avaient procédé au nettoyage. Les autres attendraient au lendemain, d'autant plus qu'on ne pouvait raisonnablement et sans risque mettre à l'eau plus de 50 ou 60 élèves à la fois...

Pendant l'été, beaucoup d'entre nous complétions notre apprentissage de la natation à St Hilaire, à Talmier en dessous de la chaussée, ou au ruisseau d'Agros dans le bassin naturel situé au pied de la cascade de Jourde...

La santé

Avant la dernière guerre, la santé des Graulhétois était entre les mains de quelques médecins, dont quelques-uns vieillissants : soit 5 docteurs seulement pour les quelques 8 000 habitants de la commune. On pouvait aussi aller à Saint-François se faire inciser un panaris ou un furoncle par l'énergique soeur Thimotée directrice de l'Hôpital-Hospice, où officiait aussi la future et célèbre "soeur-mitraillette" beaucoup plus avenante.

Presque tous les Graulhétois adhéraient à l'une des nombreuses sociétés de Secours Mutuel qui indemnisaient en partie les frais médicaux et pharmaceutiques. De leu côté, les médecins dits "des pauvres" ne comptaient pas tous leurs actes médicaux ce qui permettait à chaque Graulhétois de se soigner à peu près correctement... pour l'époque !

Toutefois, dans ces conditions précaires, les Graulhétois se soignaient souvent tous seuls : cataplasmes de farine de lin, ventouses, badigeonnages à la teinture d'iode, fumigations, badigeonnage des amygdales au bleu de méthylène... Dans d'autres circonstances on consultait des guérisseurs utilisant des procédés plus ou moins occultes, mystérieux sinon mystiques. La "Dame de Montdragon" était alors la plus renommée pour ce genre de traitement où entraient des plantes, bien sûr, mais aussi des prières, des médailles, ou des sirops. On se rendait chez elle par le fameux petit train de Laboutarié...

Le mariage

Les garçons ne se mariaient guère avant d'avoir accompli leur service militaire. Le couple typiquement graulhétois était alors formé par une maroquinière et un mégissier.

Depuis logntemps la jeune fille, même de condition modeste, préparait patiemment son trousseau : du linge de corps mais surtout du linge de maison brodé à ses initiales. Le garçon apportait une ou deux paires de draps. Mais comme la plupart du temps le couple allait vivre chez l'un ou l'autre des parents l'importance du trousseau devenait secondaire.

Le cortège nuptial se déplaçait à pied, la mariée ouvrant la marche au bras de son père. La salle des mariages n'était autre que celle du conseil municipal. On montait donc les marches jusqu'au premier étage où l'on était accueilli par le concierge des lieux qui distribuait à chacun une fleur...

Le logement

On vivait alors à trois générations entassées dans des logemenst petits et insalubres comme on en trouvait beaucoup dans le centre ville, les Peseignes ou la rue Neuve (Mattéoti). Nous connaissons dans le quartier Saint-Jean une maison de quatre pièces occupées aujourd'hui par un couple mais où vivaient trois familles avant 1914...

Le chauffage

Le moyen le plus utilisé est à n'en pas douter le feu de bois dans la cheminée de la cuisine (salle principale de séjour de chaque habitation) dans de vieux ménages modestes. Signalons aussi que, très souvent, on voyait un "lit de coin" dans la cuisine réservé aux plus âgés de la maisonnée.

Le bois de chauffage était procuré par charettes entières par les paysans des environs ; c'était surtout du bois de chêne ou de châtaignier. Pour avoir du "petit bois", certains s'en procuraieent en amassant dans un vieux sac à provision brindilles et branchettes tombées des platanes de la Place Bosquet ou du Jourdain.

A l'aide d'une crémaillère ou d'un petit trépied à long manche de fer, on faisait cuire des aliments dans l'âtre. Très souvent aussi on faisait mijoter dans un pot de terre (un toupin) une sauce. Certaines ménagères, en partant à l'usine, appliquaient le principe de la "marmite norvégienne" en plaçant la casserole chaude de la daube sous un épais édredon qui conservait suffisamment la température.

Bien entendu, le feu dans la cheminée était souvent le seul moyen de chauffer l'appartement tout entier. Progressivement, ce mode de chauffage archaïque et de cuisson fut remplacé par la cuisinière à bois, à charbon ou mixte. Dans les années 50 on vit apparaître le poêle à charbon ou à mazout ; installé au centre de l'habitation, souvent au bas des escaliers, il chauffait à lui seul l'ensemble de la maison.

Le soir, en allant au lit, chacun emportait dans une vieille chaussette ou un vieux torchon une brique brute chauffée dans le four, ou une bouillotte d'eau chaude remplie au réservoir de la cuisinière ou empruntée à la bouilloire qui trônait en permanence sur elle...

Foires et marchés

Avant 1939, les jours de foire étaient vraiment exceptionnels et marquaient la vie économique de notre petite cité. Les foires se tenaient quatre fois par an, une par saison, en février, mai, août et novembre. Toute la ville était investie par une multitude de marchands forains, de camelots, d'attractions diverses et une foule de chalands venus de tout le canton et même d'au-delà.

La place du Jourdain, la place Bosquet et même l'avenue de Saint-Paul étaient envahies de bétail de toutes sortes : vaches rousses, boeufs de labour, moutons et chèvres, cochons, mulets et chevaux. Je vous laisse à imaginer l'atmosphère sonore et olfactive engendrée par ces divers bestiaux accompagnés de leurs propriétaires joviaux et de leurs acheteurs à la voix bien timbrée ! A la clôture de la foire, les gosses du quartier s'empressaient de récupérer dans une brouette le fumier destiné au jardin familial.

Graulhet fourmillait de monde, les marchands s'installant sur la moindre placette. La place du Mercadial était toute occupée pâr les étalages de vêtements, de lingerie, de chaussures, articles de vaisselle et de bazar. Chacun devait d'abord monter son "barnum", toile tendue sur une armature de bois protégeant les étalages près de modestes camionnettes.

Le marché à la volaille occupait presque toute la place du château, soit le terre-plain situé entre les deux rangées de vénérables acacias. Les paysannes de la contrée s'installaient sur des bancs, avec à leurs pieds deux ou trois paires de poulets attachés par les pattes, de pleins paniers de poussins, quelques lapins apeurés ou plusieurs douzaines d'oeufs sur de la paille dans des corbeilles.

Au fil des saisons, dans presque chaque rue du centre-ville, on voyait apparaître de petits étalages de fruits ou de légumes. Sur une chaise basse vous rencontriez une corbeille d'oignons blancs, un bouquet de radis roses, quelques artichauts, des poignées de "respountsous", quelques brins de persil. Plus loin un petit panier de fèves, des pieds de salade ruisselants de fraîcheur, une assiette de "fausses gerbes" ou de pêches de vigne.

Tous ces produits étaient le surplus des cueillettes ou des récoltes personnelles dans les environs ou les jardins : de petit producteur on devenait assez facilement petit commerçant occasionnel !

Les petits métiers

Au bout de la rue Panessac, la Toupinière vendait toutes sortes de pâtisseries de sa fabrication. Elle proposait de grandes bassines de "millas" ou de "mesturet" qu'elle débitait en tranches plus ou moins épaisses selon la demande.

Sur le château, la "Machine" grillait des cacahuètes dans un tambour de tôle constellé de petits trous qu'elle faisiat tourner au-dessus d'un brasero rudimentaire alimenté en charbonille.

De juin à septembre, il était deux Graulhétois qui avaient la faveur de tous ; tous deux d'origine espagnole, ils étaient experts dans la fabrication des crèmes glacées qu'ils élaboraient chez eux. Ils étaient présents sur les nombreuses fêtes de quartier ou à la sortie des écoles ; les soirs d'été ils allaient par les rues de la ville avec leur cariole, lançaient quelques coups de "corne", et servaient pour deux, cinq ou dix sous de glace dans une gaufrette en forme de cornet.

De temps en temps, en cachette et à la nuit tombée, un vieux braconnier bien connu à Panessac, passait de maison en magasin pour proposer à un bon prix du poisson du Dadou qu'il avait pris à l'épervier (ce qui était légalement interdit !) à la pointe du jour à Talmier, Ferran ou la Bressolle. Et ce poisson (tanches, goujons, carpes, sièges) était délicieux...

Parfois, un "pelharot" de passage (pauvre bougre mal habillé et mal rasé) s'annonçait dans les rue en criant "Pelharot ! pels de lebres, pels de lapins". Et pour quelques sous il débarrassait les maisons des peaux qui l'attendaient...

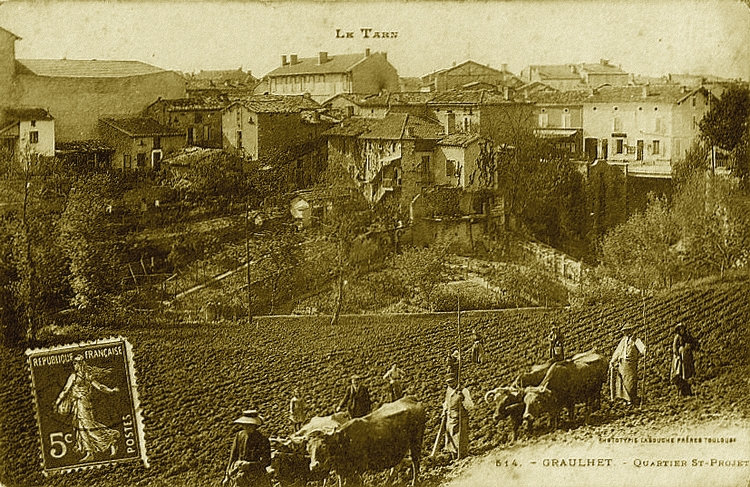

Le milieu rural

Si Graulhet est toujours considéré comme une cité industrielle, il n'en reste pas moins que la commune comprend une partie agricole assez importante en superficie et en population (surtout vers 1930) ce qui en faisait aussi un marché agricole conséquent.

Même si dans le blason de Graulhet figure un épi de blé (encore vert et dit de "sinople") la campagne environnante est loin de ne produire que des céréales. L'agriculture de chez nous était au contraire caractérisée par la polyculture. Dans nos fermes on produisait donc, outre la gamme des céréales (blé, avoine, orge, maïs) des cultures fourragères (luzerne, sainfoin, trèfle), et bien sûr partout on cultivait la vigne.

Chaque ferme en possédait au moins une pour satisfaire la consommation annuelle de la famille, mais aussi avec l'espoir d'en vendre quelques barriques. En 1953, les 536 hectares de vigne de la commune avaient produit 18 101 hectolitres de vin...

Le milieu scolaire

Jusqu'en 1947 l'enseignement était obligatoire pour tous les enfants de 6 à 12 ans. Au-delà, un enfant pouvait entrer dans le monde du travail, au moins en apprentissage. La scolarité primaire se terminanit par le mythique Certificat d'Etudes, indispensable pour entrer dans une carrière de fonctionnaire. Il était l'objet d'une préparation intense, d'une compétition pas toujours très saine entre les écoles, et d'une journée mémorable d'examen. Ce dernier jouissait d'une grande considération, surtout en milieu rural.

Depuis le début du siècle, les écoles publiques de Graulhet constituaient une priorité pour les différentes municipalités qui se sont succédé. L'école Victor Hugo datait de 1886 et Gambetta, pour les filles, fut inaugurée en 1903 ; la moins bien lotie était celle de la rue Barricouteau. L'Albertarié comptait deux classes à l'origine, et La Ventenayé 39 élèves en 1937 dans une classe unique.

Toutes étaient entretenues au mieux, même les écoles rurales : Saint-Sernin les Félix (fermée en 1971), La Paracherie (ouverte en 1923 et fermée en 1994 ?), Saint-Mémy (fermée en 1981).

La semaine de classe, du lundi matin au samedi soir, était coupée d'un jour de repos le jeudi. Les horaires étaient les suivants : le matin de 8 h à 11 h, et l'après-midi de 13 h à 17 h. A la rentrée de 1934, on dénombrait 1 101 élèves dans les écoles publiques de la commune.

Les religieuses de la Présentation à Castres dirigeaient l'école de filles Jeanne d'Arc ; les garçons ne furent reçus à l'école Saint-Vincent rue Bosquet qu'à partir de 1929. Les deux établissements privés fusionnèrent en 1971.

Les transports

Faute de train véritable, Graulhet dut se satisfaire de camions et d'autocars, et créer ses propres services de transport pour remplacer ceux que la géographie et les institutions lui avaient refusés.

Déjà en 1925 la mairie enregistre la lettre d'un commerçant de la place du Jourdain se plaignant du "stationnement abusif" des voitures et autocars devant chez lui !

Les "Cars Verts" de Louis Durand assuraient une liaison quotidienne avec Mazamet (départ 7 h) en passant par Brousse, Vielmur, Castres et Labruguière : il fallait près de 3 heures pour effectuer ce véritable "chemin des écoliers", entrecoupé, à la demande, de nombreux arrêts !

En 1930 la mairie autorise l'installation de pompes à essance mobiles (on les rentrait le soir) sur les trottoirs contre une taxe annuelle de 250 F.

Pendant la guerre, les autocars fonctionnaient au gazogène. Archi-bondés et surchargés de colis, ils avaient du mal à monter les côtes. Parfois les voyageurs étaient alors invités à descendre et même, le cas échéant, à pousser le car...

A la suite des terribles inondations de 1930 il a fallu reconstruire la passerelle de Saint-Roch ainsi que le pont de Salès sur le ruisseau d'Agros. Envisagé dès1931, l'élargissement du pont St-Jean ne se fera qu'en 1971 !...

Les distractions

Les longues et harassantes journées de travail, la rareté des jours de congés et l'insécurité sociale faisaient que les loisirs des Graulhétois étaient limités mais intenses. La fête nationale du 14 juillet a toujours été bien marquée chez nous, avec un feu d'artifice conséquent (on aime que ça pète fort) ; le carnaval était aussi l'occasion de grandes réjouissances avec cavalcade et crémation du coupable.

Les nombreuses fêtes de quartier, organisées le plus souvent avec de petits moyens mais beaucoup de bonne volonté, offraient aux Graulhétois (qui ne se déplaçaient guère) de s'amuser à peu de frais. Les radio-crochets, peu coûteux, étaient aussi fort appréciés à cette époque.

Le culturel n'était pas le souci prioritaire de nos édiles et la poupulation, surtout ouvrière, restait évidemment peu cultivée. La "Jeune Pédale", société théâtrale comique, composée d'authentiques amateurs graulhétois, se produisait de temps en temps en hiver.

Les militants laïques organisaient sur le Tertre de Victor Hugo des fêtes où se produisaient des artistes locaux ; la "Municipale" y allait de ses évolutions gymniques et acrobatiques ; la kermesse des écoles privées se terminait souvent par une nocturne au Pré de Millet ; dès que le Foyer Léo Lagrange fut créé en 1946, une petite troupe se constitua ; en 1948 naquit l'Eveil Artistique Graulhétois ; un peu plus tard, les guides des Francs Camarades mirent sur pied des soirées fort agréables.

Le cinéma-théâtre de l'Odéon (qui fut construit vers 1930) accueillit aussi des troupes de passage. C'était une coquette salle de 600 places, au balcon en gradins, mais dont les sièges en bois basculants n'étaient pas très confortables. En 1935, le Famyli-Cinéma qui fonctionnait place de la Maison du Peuple brûla en une nuit ; bientôt reconstruit, il rouvrit sous le nom de Rex.

Dès la fin de la guerre, le cinéma américain envahit nos écrans, et l'arrivée de la couleur accrut l'attrait du cinéma. Aussi, en 1951, porté par cette vague montante, le couple Faillères ouvrit une troisième salle "l'Ambiance" et même, en plein été des séances du soir avaient lieu dans son jardin, le "Ranch", cinéma en plein air.

A l'origine, le Sporting rugby (créé en 1910) avait joué dans un champ à Sirou, puis s'était installé à la Bouscayrolle sur un terrain acheté par des mécènes, qui en feront don à la commune en 1937. Il était pittoresque ce "stade" ! On s'y rendait à pied en descendant toute la rue Barricouteau, puis le chemin de la Bouscayrolle, très étroit au départ, puis bordé de vignes et de jardins. Les modestes tribunes étaient en bois, avec de petits vestiaires au-dessous, sans douches : les joueurs se lavaient un peu au puits d'un voisin...

Les années noires

Ce sont assurément les années que vécut Graulhet pendant la guerre, et surtout de 1940 à 1944. Les Graulhétois de plus de quarante ans se remémorèrent les tristes souvenirs de 1914. De nombreux chevaux réquisitionnés dans les fermes d'alentour furent rassemblés place du Jourdain au grand dam de leurs propriétaires.

Le 14 mai 1941 se réunissait la municipalité présidée par Jean Imart, transporteur, désigné comme maire par le nouveau préfet du Tarn. Cette nouvelle équipe ne tarda pas, conformément à l'idéologie du moment, à prendre des mesures : employés municipaux relevés de leurs fonctions, changement de dénomination de rues, cérémonie de salut aux couleurs à l'école de garçons, mise au placard de livres de la bibliothèque municipale...

Il fut créé une commission municipale de ravitaillement chargée de la recherche, du contrôle et même de la distribution des produits de première nécessité : farine, lait, pommes de terre... On a bien du mal aujourd'hui d'imaginer combien il était difficile de se ravitailler et de manger à sa faim. Les enfants et les adolescents de cette époque traînèrent longtemps les séquelles de cette sous-alimentation...

La résistance : Pourtant, dans l'ombre, autour de Noël Pélissou, maire révoqué par Vichy, s'organisait une certaine résistance passive qui venazit en aide aux proscrits par le régime en place, aux juifs pourchassés, aux communistes, etc.

Dès 1941 un groupe de résistants se constitue, ne se réunissant jamais au même endroit pour ne pas éveiller des soupçons, puis se fractionna afin d'en réduire la vulnérabilité. La résistance se manifesta ouvertement par des actions symboliques pour rappeler à la population graulhétoise qu'elle n'était pas abandonnée. Plus tard, les maquisards s'enhardirent : raid contre une caserne de GMR (CRS de l'époque), transports d'armes, parachutages à Canguilan, sabotage de voie ferrée, particpation à la bataille d'Albi...

La libération : Dès l'annonce du combat d'Albi (18 août 1944) et avant de connaître son triste bilan, les maquisards en armes sillonnèrent les rues de la ville. Graulhet se sentit libre, même si cette libération était plus symbolique qu'officielle. Clique municipale en tête, les maquisards, en blouson de cuir noir, défilèrent plusieurs fois en ville aux rues pavoisées. Graulhet découvrait sa petite armée !

Les réfugiés

En 1936 éclata la guerre d'Espagne et lorsque les troupes franquistes eurent conquis la moitié du pays, commencèrent à arriver chez nous les premiers réfugiés espagnols, et leur lot ne fit que s'accroître. Avec son bon coeur, Graulhet en accueillit plusieurs centaines, et en 1939 le conseil municipal vota une somme de 135 000 francs pour leur venir en aide.

Je me souviendrai toujours que le dimanche où je fis la première communion, le 26 mai 1940, à la sortie des vêpres, nous fûmes tous attirés par une grande rumeur qui montait de la place du Jourdain. Quand nous fûmes sur la terrasse du Château, nous découvrîmes un spectacle incroyable : la place était totalement investie par une multitude de véhicules de toutes sortes, surchargées de valises, de matelas, de cages à oiseaux... Les premiers réfugiés belges fuyant les hordes nazies, harassés et inquiets arrivaient chez nous !

Le soir même certains furent accueillis dans des familles du quartier. Dès le lendemain la grande usine Massié-Cathalau s'ouvrit aux réfugiés désemparés ; des maisons inhabitées furent rouvertes...