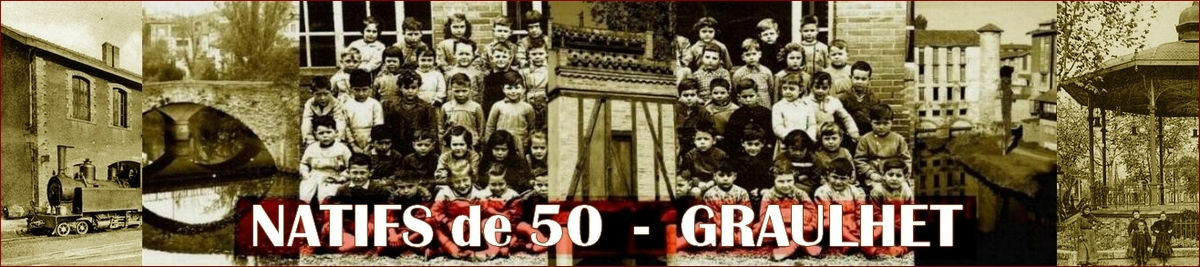

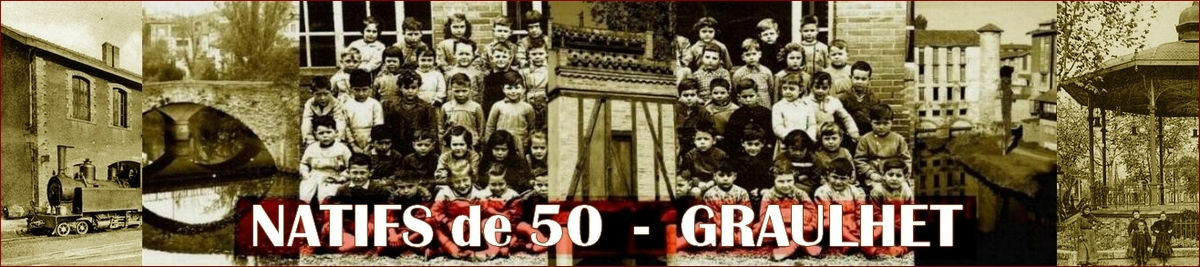

Centenaire 14-18 :

C'était août 1914

Publié le 02/08/2014 à 08:38 | La Dépêche du Midi | Pierre Challier

A Toulouse, on chante La Marseillaise, Les Allobroges et le Chant du Départ

Le départ des «pantalons rouges» : ils en sont convaincus, la guerre sera courte. Ils font erreur./Photo DDM Le 1er août 1914, l'Allemagne ayant déclaré la guerre à la Russie, la France décrète la mobilisation générale. Le suicide de l'Europe est en marche et les citoyens-soldats français partent rejoindre leur régiment persuadés que leur campagne sera courte et victorieuse.

Dans un dernier élan, il étreint sa famille, embrasse sa femme en larmes, le nourrisson qu'elle lui tend et son fils qui lui tient le fusil… la guerre le réclame. Derrière lui, le clairon sonne sous un ciel tourmenté, balayant d'une dramatique nuée d'orage le clocher du village tandis qu'encapuchonné de noir sur son cheval blanc, l'officier sans visage semble préfigurer la mort anonyme qui les attend.

Ce tableau allégorique ? C'est Le Départ du Soldat, peint par Victor Prouvé. Et sans doute celui qui résume le mieux l'esprit de la mobilisation dans nos campagnes. Laquelle s'effectue dans le calme et la résignation, mais s'abat bien comme un fléau sur le paysan du Rouergue, du Lauragais ou de Lomagne, surpris en pleine récolte durant cet été torride.

Ici ? Pas de fleurs aux fusils, non… Mais la peine qu'il y a à abandonner les siens et les moissons, la douleur des réquisitions de bétail, des chevaux, aussi, qu'on jugule avec le sentiment du devoir à accomplir afin de défendre la patrie contre l'ennemi.

«Nous ne sommes pas les agresseurs, nous défendons notre sol, nos biens, un patrimoine spirituel qui est et demeure la parure et le sourire de la terre. En un mot, nous avons le droit et la justice pour nous», lisent ainsi dans La Dépêche le laboureur, l'ouvrier, l'instituteur d'ici s'apprêtant à partir soldats.

L'enthousiasme aveugle, contrastant avec la retenue des campagnes ? Il résonne dans les villes. à Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, la saison thermale bat son plein et il y a foule ce dimanche 2 août au soir pour écouter l'Harmonie bagnéraise qui se voit réclamer La Marseillaise autant que les hymnes russe, anglais et même espagnol ! Idem à Tarbes avec les musiciens du café de l'Europe, frénétiquement applaudis tandis que fusent les «à Berlin ! à Berlin !».

à Toulouse ? Partout on décommande sine die les rendez-vous. La corrida de la presse est repoussée «à une date ultérieure», comme les représentations du Capitole. Et retentissent aussi La Marseillaise, Les Allobroges (lire ci-contre) et Le Chant du Départ tandis que la foule accompagne les hommes à la gare Matabiau. Dans la capitale vers laquelle tous convergent, enfin? «Chaque fusil a droit à une fleur et chaque soldat a droit à un baiser», note l'écrivain audois Joseph Delteil, qui assiste à Paris aux premiers départs vers le front.

Comme chaque mobilisé, Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulnes, a son livret militaire et sa feuille de route rose à la poche pour rallier Mirande, dans le Gers, et son 88e régiment d'infanterie. Dans les trains, ceux de «la classe», se chauffent au puissant rouge languedocien qu'on se passe à la gourde en se promettant de botter les fesses du «moderne Attila» ainsi que La Dépêche surnomme Guillaume II.

Rassemblement sans précédent, il faut concentrer rapidement deux millions d'hommes sur les frontières Nord et Est… L'imprépration est patente, mais grâce au réseau ferroviaire de Freycinet, les gars du Sud-Ouest rejoignent vite leur poste, car il faut «en finir».

Environ 120 000 hommes : c'est ce que pèsent les 18e, 17e et 16e Corps d'Armée de Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Dans un mois, 200.000 soldats seront morts, blessés ou disparus, 27.000 ayant été tués le seul samedi 22 août, jour le plus sanglant de l'histoire de France, lorsqu'à Bertrix tomberont les régiments de la 33e division d'infanterie de Montauban…

Les régiments du Sud-Ouest

Dans la majorité des cas les jeunes Français sont affectés dans un régiment proche de chez eux. Le Sud-Ouest est divisé en trois régions militaires : Bordeaux, Toulouse et Montpellier et chacune fournit un corps d'armée environ 40000 hommes dont 30000 combattants répartis en deux divisions de 15000 hommes. Il part avec en moyenne huit régiments d'infanterie (RI) constitués de quatre brigades auxquels s'ajoutent des unités de cavalerie et d'artillerie (étant équipé d'une soixantaine de mitrailleuses et de 120 canons). Il compte également des unités de soutien et d'appui, du génie, du train des équipages, de la santé, de réservistes.

Dans notre région, le 12e Régiment d'infanterie, le 14e Régiment d'artillerie et le 10e Régiment de hussards de Tarbes servent au sein de la 36e division d'infanterie du 18e corps d'armée de Bordeaux.

Le 17e corps d'armée de Toulouse se compose quant à lui de la 33e Division d'infanterie (DI) de Montauban et de la 34e DI de Toulouse. Le 7e RI de Cahors et le 9e RI d'Agen forment sa 65e brigade, le 11e RI de Montauban-Castelsarrasin et le 20e RI de Marmande constituent la 66e brigade de cette 33e DI. Au sein de la 34e DI, le 14e RI de Toulouse et le 83e RI de Saint-Gaudens-Toulouse composent la 67e Brigade tandis que le 59e RI de Foix-Pamiers et le 88e RI d'Auch-Mirande forment la 68e Brigade. Ce corps d'armée compte aussi la 17e brigade d'artillerie de Toulouse, composé des 18e et 23e régiments d'artillerie de campagne, le 17e bataillon et le 2e régiment du génie. Côté cavalerie, un régiment de la 17e Région ne fait cependant pas partie du 17e Corps. Il s'agit du 10e régiment de dragons de Montauban. Le 9e régiment de chasseurs d'Auch est quant à lui assigné au 17e Corps en cas de mobilisation. Enfin, concernant le 16e Corps d'Armée de Montpellier, il recense entre autres unités le 122e RI de Rodez, le 80e RI de Narbonne, le 15e RI d'Albi et le 143e de Carcassonne-Castelnaudary. Ses artilleurs sont ceux des 3e, 9e et 56e RA de Castres, ville qui fournit également aux armées le 16e bataillon du génie et le 19e régiment de dragons.

Publié le 05/08/2014 à 08:25 | La Dépêche du Midi | Pierre Challier

Août 1914 : et, d'entrée, l'Allemagne veut essayer d'écraser la France

La guerre déclarée, les mitrailleurs allemands dont un poste a été reconstitué à l'exposition permanente «Mémoire des Deux Guerres» de Saint-Server, dans les Hautes-Pyrénées vont faire des ravages en première ligne./Photo DDM Pierre Challier

La guerre déclarée, les mitrailleurs allemands dont un poste a été reconstitué à l'exposition permanente «Mémoire des Deux Guerres» de Saint-Server, dans les Hautes-Pyrénées vont faire des ravages en première ligne./Photo DDM Pierre Challier

Le 3 août 1914 en fin de journée, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Elle a déjà violé la neutralité du Luxembourg et exige de la Belgique qu'elle laisse passer sur son sol les troupes du Kaiser Guillaume II. Le plan Schlieffen modifié par Von Moltke est lancé...

La première victime de la guerre, c'est la vérité. La mobilisation générale a sonné en France comme en Allemagne. Ne manque plus que le prétexte pour déclencher les hostilités. Les accusations de violation de territoire se multiplient afin de justifier la machine militaire que chacun a lancée. Et les premiers morts français et allemand tombent le 2 août, avant même que les hostilités aient été officiellement déclarées (lire ci-contre).

Le lendemain ? L'Allemagne envoie un avion survoler Lunéville pour y lâcher six bombes dans l'après-midi… et elle prend ensuite prétexte d'une imaginaire agression aérienne sur Nuremberg pour déclarer officiellement la guerre à la France.

Pour le généralissime Joseph Joffre, il s'agit maintenant d'appliquer le plan XVII, opérationnel depuis avril 1914 : masser les troupes aux frontières et mener la bataille en enfonçant l'ennemi en Alsace et en Lorraine, les deux provinces perdues. Tout à sa mystique de «l'offensive à outrance», l'état-major est persuadé que le fusil Lebel, la baïonnette, le canon de 75 et l'enthousiasme suffiront à boucler l'affaire en quelques semaines.

Côté allemand ? L'ambition est de prendre Paris en 41 jours en mettant en œuvre le plan conçu en 1905 par l'ancien chef d'état-major du kaiser avant son départ à la retraite en 1906, feu le comte prussien Alfred von Schlieffen.

Se voulant rapide et décisif, l'Allemagne devant se battre sur deux fronts (contre la Russie et la France), ce plan Schlieffen prévoit une bataille d'extermination de l'armée française par l'enveloppement de ses forces.

Pour l'état-major allemand, cette manœuvre implique donc automatiquement de passer par le Luxembourg et la Belgique, pays neutres, afin d'entrer en France par le Nord pour prendre à revers les Français. Pour ce faire, trois puissantes armées marcheront sur Bruxelles, Charleroi et Dinant, puis obliqueront vers le sud-sud-est.

Le premier qui dégaine a gagné ? Ce que pense Von Moltke, le successeur de Schlieffen qui dès le 2 août, à 19 h 30, brusque l'attaque, viole la neutralité du Luxembourg et envahit en suivant la Belgique.

Von Moltke qui, ayant modifié le plan initial de Schlieffen, engage un processus qui sera lourd de conséquences pour l'Allemagne. Voulant aussi piéger l'attaque Française en Lorraine, il y renforce la ligne prévue par son prédécesseur et prive de 11 divisions ses armées de Belgique, troupes qui, après la débâcle française de la bataille des frontières, lui feront ensuite défaut pour porter le coup de grâce avant le retournement de la Marne…

Mais surtout, il semble oublier avec son empereur que si une Belgique neutre existe, c'est justement pour «protéger» l'Angleterre de ses puissants voisins. Constatant la violation de la neutralité belge par l'Allemagne, le Royaume-Uni déclare en suivant la guerre à l'Allemagne, le 4 août, décision à laquelle ne croyait pas Guillaume II. Une amère surprise, donc, pour le petit-fils de la reine Victoria qu'est l'empereur allemand.

Les premiers morts français

Le premier mort français tombe avant même que la guerre soit déclarée. Instituteur appelé sous les drapeaux, le caporal Jules Peugeot se retrouve confronté le 2 août 1914 à un détachement de reconnaissance allemand de huit chasseurs à cheval de Mulhouse qui, après avoir violé la frontière française, progresse vers Joncherey sur le Territoire de Belfort.

Le sous-lieutenant Albert Mayer commande ce détachement et il tire à plusieurs reprises sur le caporal Peugeot qui garde une barricade sur la route. Peugeot riposte, mais il est mortellement atteint tout comme Mayer. Aucun des deux ne survit à l'affrontement. Ils avaient 21 et 22 ans, ils sont les premiers morts français et allemand, les premiers d'un massacre qui recensera 9,7 millions de militaires et 8,9 millions de civils tués à travers l'Europe, quatre ans plus tard auxquels s'ajouteront 21,2 millions de blessés. Mais au moment où s'ouvre avec le caporal Peugeot ce décompte macabre, il faut aussi faire remarquer que la guerre n'étant pas déclarée le 2 août, le caporal Peugeot a été assassiné par l'ennemi. Qu'il n'est donc pas le premier mort «officiel» de la guerre, mais une victime de la «barbarie ennemie». Ce premier mort «officiel» est donc le chasseur à cheval Fortuné Émile Pouget, de garde à la frontière, près de Bouxières sous Froidmont (Meurthe-et-Moselle) au signal de Vittonville, tué à 11 h 50 le 4 août 1914 alors que l'information de la déclaration de guerre n'était pas encore parvenue à son unité. «Hier matin, vers midi les avant-postes de deux armées étaient en contact, des deux côtés on se regardait curieusement. Quelques marques de politesse étaient même échangées», commence La Dépêche relatant le fait, mais passe une patrouille allemande… «Nos hommes les suivirent des yeux comme leurs prédécesseurs avec cette curiosité plutôt sympathique dont ils sont inspirés pour leurs camarades étrangers. Les Allemands (...) ouvrirent tout à coup le feu à dix pas environ. Le trompette Pouget fut foudroyé, une balle lui avait traversé la tête».

Dans La Dépêche du 5 août 1914

La guerre déclarée à la France

Paris, 4 août.- L'ambassadeur d'Allemagne a remis au gouvernement français une note par laquelle le gouvernement allemand l'a chargé de déclarer à la France que l'Allemagne se considère en état de guerre. L'ambassadeur a invoqué des faits de divers ordres, notamment qu'un aviateur français aurait survolé Nuremberg et jeté des bombes, et encore que les Français auraient passé la frontière.

Paris, 4 août.- Par la violation de la neutralité du Luxembourg et de la Belgique, l'Allemagne s'est mise au ban des nations.

Par les ruses grossières dont elle s'est servie pour nous obliger, sans succès, à lui déclarer la guerre, elle a montré quelle triste et criminelle imbécilité cache l'esprit d'impérialisme. Maintenant que l'irréparable est déchaîné et qu'un fleuve de sang va couler sur l'Europe, il faut se demander si le Kaiser n'a pas été frappé par un coup de folie qui lui a fait perdre la notion des choses.

En effet, dans la partie formidable qui s'engage, l'Allemagne a sacrifié dès le premier jour et du fait de son attitude, presque toutes les chances de succès. Elle voulait forcer son alliée l'Italie à sortir de sa neutralité. Elle voulait, en outre, donner à l'Angleterre un prétexte de ne pas intervenir dans ce conflit. Ce qui s'est passé, on le sait. L'Angleterre se lève dans un magnifique élan et se range auprès de la France et de la Russie pour la défense du droit et de l'humanité.

Tous les préliminaires de la guerre déclarée par l'outrecuidante vanité germaine et la décisive journée d'hier constituent des échecs pour le mystique et cruel Guillaume II, pour sa diplomatie stupide, et même pour son grand état-major, qui semble n'avoir pas eu le temps de refaire son plan d'opérations, ce qui nous donne un avantage de plus.

Tout doit donc nous donner une absolue confiance. Nous ne sommes pas les agresseurs, nous défendons notre sol, nos biens, un patrimoine spirituel qui est et demeure la parure et le sourire de la terre.

Tous debout contre les hordes du moderne Attila, pour la défense de la France éternelle!

Les Atrocités commencent

Paris, 4 août.- Les relations diplomatiques rompues, la guerre déclarée, , le premier acte des Allemands est celui-ci, de source certaine : ils ont fusillé M. Samain, l'ancien président du “Souvenir Français” de Metz et emprisonné tous les membres du “Souvenir Français”.

Paris, 4 aout.- Dix-sept Alsaciens qui essayaient de gagner la France pour s'engager ont été fusillés à Mulhouse.

Les obsèques de Jaurès

En d'autres temps où la vie nationale eût été moins troublée par les graves événements extérieurs, les obsèques de Jaurès auraient réuni la démocratie parisienne tout entière, désireuse de rendre à son grand tribun un hommage suprême. De fait, si elle n'a pas pu avoir ce matin cette unanimité en raison de la mobilisation, cette manifestation n'en a pas moins revêtu, par son ampleur, un caractère imposant et impressionnant par sa simplicité et sa dignité.

Bien avant l'heure fixée, la foule des personnalités politiques, des militants socialistes avaient envahi le quartier de Passy, où se trouvait le domicile de Jaurès, et, dans cette affluence, se remarquaient la plupart des ministres, les présidents et bureaux du Sénat, de la Chambre, les élus socialistes, la rédaction de “L'Humanité” et les délégués de toutes les organisations syndicalistes ouvrières, porteurs de drapeaux rouges voilés de crêpe (...)

Le cortège s'est ensuite rendu place de la Concorde où la dislocation a eu lieu. Le char funèbre, accompagné par la famille et les membres du Parlement, a pris ensuite la direction de la gare d'Orsay, d'où le corps a été dirigé vers Grisolles.

Publié le 06/08/2014 à 08:05 | La Dépêche du Midi | Pierre Challier

Costume de cirque pour un massacre

Costume de cirque pour un massacre /Photo DDM L'offensive à outrance est le credo de l'état major et c'est au fantassin français de la mener baïonnette au canon... mais son uniforme dépassé et son matériel inadapté en font une cible de foire dans une guerre moderne, face aux mitrailleuses et à l'artillerie lourde allemandes...

Il s'appelle Jules Gardey. Né le 10 juin 1880 à Liac, dans les Hautes-Pyrénées, il est de la classe 1 900. Et sur la traditionnelle photo du service militaire, il pose fièrement en tenue de sortie. Il a d'ailleurs belle allure en rouge et bleu dans son uniforme de fantassin du XIXe siècle, le pioupiou Gardey du 53e régiment d'infanterie de Tarbes (1)… D'ailleurs, l'armée française ne revendique-t-elle pas haut et fort ces couleurs vives pour leur côté «gai et entraînant»..? Tandis qu'a contrario toute l'Europe militaire, instruite par la guerre des Boers, cherche à devenir invisible dans le paysage face à la puissance, la cadence et la précision des armes modernes, à coup de kaki, de beige, de marron, de vert olive ou de vert-de-gris.

Jules Gardey ? Ses deux ans de service militaire à présent accomplis, il est un homme désormais. Il pourra donc bientôt reprendre la ferme, épouser Angèle et lui faire trois garçons. Le petit dernier vient justement de naître, ce mois de juin 1914 alors que Jules fête ses 34 ans et qu'on assassine l'archiduc d'Autriche à Sarajevo…

Très, très loin de Liac, Sarajevo. Mais soudain très près, comme sonne maintenant la mobilisation. L'hécatombe des premières semaines a été telle durant la bataille des frontières que ce père de famille trentenaire est rappelé. Lui croit qu'il renforcera la troupe pour garder villes et places fortes. Il l'écrit à Angèle ajoutant «et il faudrait que la situation soit bien mauvaise pour marcher autrement» Mais il ignore qu'il est surtout urgent de combler les pertes des divisions d'infanterie de Toulouse et Montauban…

Capote modèle 1877…

C'est ainsi qu'il se retrouve au dépôt du 83e d'infanterie de Saint-Gaudens pour y recevoir cet équipement neuf qui lui donne la même silhouette que son grand-père lorsque celui-ci était conscrit, celle des soldats de… 1870. à cours de chaussures, l'armée lui rembourse de quoi s'acheter en ville une paire ressemblant à peu près aux godillots réglementaires. Et pour le reste ?

Il a perçu les guêtrons noirs pour enserrer le bas de son pantalon rouge «garance», une chemise, une cravate azure pour ne pas salir le col de sa capote «gris de fer bleuté» modèle 1877, une paire de bretelles, sa plaque d'identité métallique et bien sûr, le képi. Rouge garance aussi, mais avec une toile bleue pour le «camoufler» Pour partir se battre ? Il a également perçu son fusil Lebel 1886 modifié 93 et ses trois cartouchières pleines, son bidon d'un litre, sa musette pour les vivres, son porte-baïonnette et sa baïonnette, son ceinturon, son «as de carreau», havresac dans lequel il mettra son rechange et, bien sûr, d'autres bretelles en cuir, pour tenir le tout.

Et il a soudain redécouvert qu'enfiler ces 35 kg de barda comprenant encore la demi-couverture roulée, la gamelle, les couverts et l'un des outils collectifs de l'escouade, pelle, pioche ou bouthéon, relevait du grand art. Marcher avec, du supplice… l'armée n'ayant pas prévu de chaussettes pour ses fantassins avançant à marche forcée. Quant à conduire une guerre moderne dans cette tenue de laine qui vous étouffe sous la fournaise d'août, les courroies croisées sur la poitrine vous coupant aussi la respiration, ce doit juste être une tragique plaisanterie, le bruit de la quincaillerie vous signalant autant que ce pantalon rouge dans les blés.

Comme au temps de Napoléon

Car côté «raffinements» imbéciles, rien n'a été épargné aux fantassins français. La cartouchière dans le dos qui vous scie les reins en marchant ? C'est pour que le copain debout derrière puisse piocher dedans lors des tirs de salve, comme au temps de Napoléon… alors que la mitrailleuse Maxim MG08 d'en face crache 450 coups à la minute avant même qu'on l'ait vue…

La demi-couverture ? C'est parce que la capote fait l'autre moitié, estime l'intendance avare en toile. Une capote sans poches donc, et au col droit qui ne permet même pas de se protéger du mauvais temps, la pluie ruisselant dans le cou… pluie qui ruine le havresac en tissu, réglementairement lustré au cirage noir avec autant de soin qu'il faut faire briller les boutons, façon d'être encore mieux repérés par les Mauser allemands.

Conclusion ? «Avec nos costumes de cirque, on était des cibles épatantes pour le tir aux pigeons», résume l'ouvrier tourneur de Tardy dans Putain de Guerre… Quant à Jules Gardey équipé de pied en cap ? «Je suis à la frontière de l'est, au revoir», confie la dernière lettre à sa femme le 5 septembre. Il tombe le 7 près de Verdun.

(1) Exposition permanente de l'association Mémoire des deux guerres en sud-ouest, à Saint-Sever de Rustan (65). Le 83e RI partira à Perpignan en 1907, le régiment d'infanterie de Tarbes étant le 12e RI, en 1914 (photo P.C.).

Tenues

Pantalon garance>marché. Produite dans le midi de la France (le Vaucluse pesant 65 % de la production mondiale en 1860) et jusqu'en Tarn et Garonne, la garance est un colorant naturel qui apporte la prospérité à ses producteurs. Mais en 1869, le chimiste allemand Adolf von Bayer synthétise l'alirazine qui va permettre de fabriquer le même rouge pour deux fois moins cher et en grande quantité. Dans un premier temps, la France offre des contrats militaires privilégiés à ses garanciers pour éviter l'effondrement du marché. Mais en 1880, il n'y a plus de garancières... «Ce rouge meurtrier aurait donc pu être acheté en... Allemagne, à BASF ?», interroge François Petit, de l'association Mémoire des deux Guerres.

bleu horizon>Par défaut. Au début du XXe siècle, toutes les armées européennes passent en mode «discrétion», à l'instar des Britanniques, en kaki, puis des Allemands en “Feldgrau” (1907) . Finalement, en juillet 1914, le ministre de la Guerre Messimy annonce un nouvel uniforme et la France, toute à sa passion patriotique, imagine de mélanger le bleu, le blanc et le rouge pour obtenir un drap «tricolore», proche du violet neutre. Trop tard, et d'autant plus qu'on ne pourra plus importer le rouge garance «allemand». L'uniforme sera donc «bleu horizon».

les chaussures>Pénurie.Dans sa lettre du 23 août 1914 à son épouse, Jules Gardey qui vient d'être incorporé à Saint-Gaudens écrit : «On m'a remboursé 17 francs mes souliers. Maintenant ces souliers ne m'appartiennent plus, alors, pour mon départ, il faudra que je me procure des sandales ou autre chose pour se chausser.» De fait, l'armée manque de chaussures et rembourse les réservistes, lesquels essayent d'économiser au mieux les croquenots qui serviront aux marches forcées.

Uniformes français et allemands

L'abbaye de Saint-Sever de Rustan, dans les Hautes-Pyrénées abrite une passionnante exposition permanente sur les deux guerres mondiales et, actuellement, une exposition temporaire sur le Centenaire de la Grande Guerre. L'occasion de découvrir d'authentiques uniformes d'août 1914 des deux camps et le vaste contexte du conflit, du local au mondial, mais aussi de mesurer l'écart qui existait entre les fantassins allemand et français, le premier bénéficiant d'un armement et d'une tenue bien supérieurs au second.

Publié le 07/08/2014 à 08:18 | La Dépêche du Midi | D.H.

La nourriture et le vin du régiment : l'essentiel, c'est que l'intendance suive

L'heure sacrée de la soupe/ DR

L'heure sacrée de la soupe/ DR

Le courage et la résistance des soldats ont gagné la guerre. Mais c'est l'intendance (la nourriture, le vin, le courrier) qui leur a notamment permis de résister au quotidien insupportable des tranchées. Une gigantesque organisation se met en place…

Si la stratégie est la mère des batailles rapides, l'intendance doit être la mère des longues batailles. Pour que le Poilu de 14 tienne le coup dans la vie épouvantable des tranchées, il a fallu que l'intendance suive : «Dans une guerre aussi meurtrière, longue et statique, avec autant d'hommes mobilisés, elle joue un rôle essentiel», assure Alexandre Lafon, historien et membre du comité du centenaire. «Le soldat de 14 mange bien en termes de quantité sauf certains épisodes, Verdun, chemin des dames, il est bien fourni en vin et il envoie et reçoit le courrier, autant d'éléments qui entretiennent le moral».

Dès le début de la guerre, le commandement prend conscience de l'importance de l'intendance, une gigantesque organisation se met en place, une autre «mobilisation nationale» en somme pour l'achat de nourriture et de vin (lire ci-dessous).

«Le soldat sait qu'il va manger…»

L'intendance militaire achète les matières premières, collecte conserves et légumes frais, stocke dans des entrepôts, livre à l'arrière du front où les produits sont transformés sur place par «les territoriaux» (les plus âgés parmi les mobilisés) sur les «roulantes», cuisines à roues au plus près du front, qui appartiennent à l'imagerie de 14. Mais ce sont les soldats de corvée qui font le va-et-vient des tranchées à la roulante, pour alimenter les camarades postés dans les boyaux.

Pour éviter une rupture d'approvisionnement du poilu en première ligne, il y a deux journées de vivre portées, une que le soldat porte sur lui, c'est la réserve, l'autre portée par le régiment.

La réserve est composée de 600 à 700 grammes de pain (pas du pain blanc, du pain biscuité), d'une ration de vin, d'un demi-paquet de tabac et, bien sûr, de la viande en conserve, ce fameux «singe», une expression tirée de l'armée des colonies pour désigner de la viande de cinquième catégorie. Un «singe» qui semble cependant laisser un meilleur souvenir que le «riz gras» (lire encadré ci-contre). Souvent absente dans cette réserve : l'eau potable, rare, qui fait l'objet d'une grande bataille quotidienne. Le stress hydrique est important. Plusieurs témoignages l'indiquent : elle est parfois tout simplement remplacée par le vin.

L'insalubrité est au front une des plaies de la vie quotidienne. La vie du soldat n'est pas faîte que du combat, il y a les corvées, le nettoyage, le remblaiement nécessaire à cause de la pluie et la boue : «Nous sommes les naufragés d'un océan de boue», écrit un Poilu. Les poux, les parasites, la vermine, véritables fléaux. Les mouches le jour, les moustiques la nuit. Les rats. Le soldat de 14 chasse le rat non pour le manger mais pour éviter l'insalubrité.

Le partage des colis du «pays»

«Le soldat sait qu'il va manger, peut-être même en améliorant l'ordinaire», insiste Alexandre Lafon, «grâce à l a mutualisation, au partage des colis reçus, à la camaraderie entre ceux du front dans une société qui est encore très collective, très ouverte. Là encore, l'intendance joue son rôle : il faut que le colis expédié par la famille arrive à destination.

C'est l'occasion de goûter des conserves du «pays», notamment du Sud-Ouest, les bons pâtés, le confit et même des légumes. «On fait des conserves de tout !» et le partage est la règle. Le soldat peut acheter également un complément de nourriture et/ou de vin.

comme en première ligne il n'y a rien à acheter, l'argent économisé peut servir à acheter un complément au cantonnement à l'arrière. «Le Poilu s'en prend parfois aux mercantis qui font monter les prix», relève l'historien. Les rapports ne sont pas toujours simples avec les populations locales. «On a vu des civils hurler auprès du commandement parce que des soldats se livraient à la chasse et leur piquaient le gibier.»

Dans un secteur où les hommes sont confrontés tous les jours à la mort violente, les Poilus multiplient les occasions de sortir de l'ordinaire, fêtes religieuses, anniversaires, prises de galon : «Le 14 juillet, il y a une distribution supplémentaire, du champagne et des cigares». Un temps suspendu pour le Poilu. Que sera demain ?

La roulante et le riz

La nourriture inspire le soldat. Le caporal Henri Genre décrit ainsi les fameuses cuisines roulantes.

Quand Brillat Savarin énonçait les principes

Qui devaient présider à l'art de bien manger,

Il ne se doutait pas que bien des pauvres typesPratiqueraient un jour son art pour l'outrager.

Nous avons tous connu, plus ou moins, les roulantes,

Et les plats savoureux que des cuistots velusParaient avec amour, à larges mains gluantes,

Du temps que nous étions les immortels poilus.

Nous avons tous connu le rata et la soupe,

Et les haricots secs résistant aux cuissons ;

Le singe mordoré que, sur du pain de troupe,

De nos doigts délicats, nous répartissions.

Mais parmi tous les mets qu'ainsi nous avalâmes,

Il en est un pourtant auquel les plus ingrats,Ont gardé une place au fin fond de leurs âmes,

Un pieux souvenir et c'est le riz au gras.

Les vins du midi en première ligne dans le quotidien des poilus

Le vin joue un rôle essentiel pour les soldats de 14 : «Le vin a été conçu comme un aliment mais aussi comme un remontant pour les Poilus», explique l'historien Rémi Pech. «La distribution d'une ration de vin quotidienne a contribué au moral des troupes». Boire du vin aux armées ? Une nouveauté ! le breuvage ne faisait pas partie, jusqu'alors, de l'ordinaire du soldat dont l'eau est «la boisson habituelle», selon le règlement intérieur des armées. Dès le début de la guerre cependant, le Poilu reçoit quotidiennement un quart de vin, puis un demi (voté par le Parlement, en janvier 1916), et jusqu'à 75 centilitres à la fin de la guerre.

Vin de soif «plus sain que l'eau douteuse»

Le vin rouge des tranchées est loin d'être un nectar. «Il s'agit d'un vin léger, peu tannique, titrant au maximum 8,5 °C de type gamay ou pinot noir» – rien à voir avec la gnole ! Il sert davantage à étancher la soif car beaucoup plus sain qu'une eau douteuse !», souligne un spécialiste. Il s'agit en fait d'un avatar de ce que l'on appelle les «vins de soif» au faible degré alcoolique, consommé par les ouvriers des usines ou les paysans des champs. C'est souvent un assemblage de vins. Maconnais, Beaujolais ou Charentes à faible degré avec des vins du Languedoc-Roussillon et surtout du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, au degré plus élevé.

Elevé au rang de symbole national

Très vite, le rôle du vin dépasse le seul cadre alimentaire pour devenir un symbole national. C'est le «Père Pinard», le «Saint Pinard», le vin des Poilus, qui, même s'il ne ressemble parfois pas à grand chose, se retrouve popularisé par de nombreux textes, poèmes, chansons, cartes postales. Un symbole de victoire repris après Verdun par le poète Jean Richepin, qui invite les Français à «l'union sacrée» autour du «pinard de la victoire». Ce produit typique du terroir sert alors de référence pour distinguer «la civilisation française de la barbarie germanique». Le vin contre le schnaps (ou la bière) ! Un jargon nouveau voit même le jour pour désigner les rations. Un 75 est un canon ; un 105, une chopine ; un 120 court, un litre de vin pur ; et un 120 long, un litre de vin additionné d'eau. Peu importe le flacon : pour toute l'armée, du simple poilu au haut commandement, «Le père Pinard» est un «Père la victoire».

Mais, là encore, l'intendance doit jouer un grand rôle pour approvisionner huit millions de soldats. En 1914, pas de problème : la récolte a été importante, succédant par ailleurs à des années de surproduction et de crise notamment dans le midi viticole.

200 000 hectos du midi dès fin août 14

La guerre va donner un débouché aux stocks. D'autant qu'en 1915, «la récolte est catastrophique puisque la main-d'œuvre est au front», explique Rémi Pech. L'intendance militaire réquisitionne des contingents obligatoires pour chaque propriétaire. Les viticulteurs du Midi sont très sollicités, et pas simplement parce que le général Joffre est propriétaire viticole à Rivesaltes ! Les gros négociants de Béziers et de Sète ont l'habitude de l'expédition des foudres de vins par bateau entier. A la fin du moi s d'août 1914, les viticulteurs du Midi offraient déjà 200 000 hectolitres pour les soldats partis au front ! Les grands entrepôts régionaux se situent à Béziers, Sète, Carcassonne, Lunel et Bordeaux. De là, le pinard rejoint le front en wagons-citernes, 4 000 hectolitres en moyenne par convoi. Après l'Armistice de 1918, comment s'étonner que La Madelon devienne une chanson culte de la victoire ? Le vin a joué un rôle majeur dans la résistance du soldat français. Même s' il n'a pas gagné la guerre. C'est le courage des hommes qui l'a emporté.

Ode au pinard

Le vin des Poilus est l'objet de nombreux poèmes. L'un des plus célèbre est écrit dans les tranchées en septembre 1916 par le soldat Marc Leclerc.

Salut, Pinard, vrai sang d'la Terre :

Tu réchauff' et tu rafraîchis, Grand Élixir du militaire !

Plus ça va, et plus j'réfléchis

Qu'si tu n'existais pas, en somme, Il aurait fallu t'inventer :

«Ya pus d'pinard, ya pus d'bonhommes !»

C'est l'nouveau cri d'l'humanité...

T'es à la fois plaisir et r'mède,

Et quand t'es là, on s'sent veinard ;

Tu nous consol' et tu nous aides :

Salut, Pinard !

Salut ! Pinard de l'intendance,

Qu'as d'trop peu ou goût de rien,

Sauf les jours où t'aurais tendance

A puer l'phénol ou bien l'purin.

Y'a même des fois qu'tu sens l'pétrole,

T'es trouble, t'es louche et t'es vaseux,

Tu vaux pas mieux qu'ta sœur la gnole.

C'est sûr comme un et un font deux,

Qu'les riz-pain-sel y vous mélangent

Avec l'eau d'une mare à canards ;

Mais qu'y fair', la soif vous démange (...)

Salut, Pinard !

Salut ! Pinard, pur jus des treilles,

Dont un permissionnair' parfois

Nous rapporte une ou deux bouteilles

C'est tout l'pays qui vit en toi.

Dès qu'on a bu les premièr' gouttes.

Chacun r'trouve en soi son pat'lin,

La p'tit maison et la rand'route,

La douc' promise en coiffe de lin.

L'un revoit les p'tits, l'aut' la vieille mère

Qui tremblait le jour du départ

Et l'on s'sent chaud sous les paupières.

Salut, Pinard !

Salut, Pinard de la Victoire

Qu'on nous promet d'puis si longtemps !

Quand ça s'ra-t-il qu'on pourra t'boire ?

Ah, jour de Dieu, c'qu'on s'rait contents !

Il faudra bien qu'ell' s'accomplisse

La grand' Revanch' de la Justice : L'jour où l'on clouera Guillaum' Deux

Avec Joseph, dans la meim' bière, Les alliés boéront à pleins quarts Ni eau, ni thé, ni cidr', ni bière :

Ren qu'du Pinard !

D.H

Publié le 08/08/2014 à 08:13 | La Dépêche du Midi | D.H.

Et les soldats du Midi rencontrent ceux du Nord : le choc des cultures régionales en 1914

L'accent du Midi étonne ceux du Nord. La camaraderie des tranchées les rapprochera. /Photo DDM

La guerre de 14 est engagée sous la bannière de l'union sacrée nationale mais les identités régionales et même cantonales et villageoises restent fortes au sein des régiments. Le déracinement et le choc des cultures – et des clichés – se retrouvent jusqu'en première ligne. De vilaines polémiques aussi, dont l'histoire a fait justice.

La mobilisation en 1914 se déroule sous l'égide de l'union sacrée, «tous à Berlin», la fleur au fusil, dans l'enthousiasme d'une guerre qui ne durera que trois semaines. Enfin, c'est ce que l'histoire officielle s'est efforcée de livrer sur le moment et à destination des générations futures.

La réalité, relevée par les témoignages postérieurs des Poilus et les historiens, est désormais plus nuancée. C'est la France des régions qu'on mobilise, plus encore la France des cantons, souligne Alexandre Lafont, historien, membre du Comité du Centenaire. Une France rurale, la moitié des mobilisés sont agriculteurs, arrachés à leurs moissons dans la chaleur d'un été étouffant, au son du tocsin et des fanfares.

Le peuple des villages au combat

Dans la cohue et l'émotion, ils prennent ces trains sifflants et crachant la vapeur pour des destinations inconnues, là-bas sur le front de l'Est, ce pays dont ils ignorent tout du nom des plantes et de l'odeur des sentiers forestiers. C'est tout ce peuple-là, de Provence et de Languedoc, de Corse et de Gascogne, qui est envoyé au carnage dans les premières semaines du conflit par un commandement en retard d‘une guerre. Un commandement, qui, après la bataille de Lorraine, stigmatisera ensuite les «soldats du Midi», commodes lampistes, pour cacher sa propre impéritie (lire encadré ci-contre).

Cette bataille de Lorraine dès août 1914, c'est le début d'une fracture dans l'histoire du conflit. Les soldats du Midi incriminés, c'est un régiment de Provençaux, mais dans ce «racisme de l'intérieur» qui pointe dans le haut commandement, c'est finalement tout le Midi qui se trouve en cause. Hélène Ferry, épouse d'un ministre soldat, va jusqu'à écrire : «Les uns rachètent les autres. Il faudrait que la France s'arrête à Orléans» (13 septembre 1914).

Des régiments ancrés dans le terroir

Alors, union sacrée, unité nationale, oui bien sûr. Mais c'est le peuple des provinces qui combat. D'abord parce que la mobilisation se fait sur une base géographique. Les régiments ont un fort ancrage local à l'image du 88e et 288e RI qui recrute avant tout dans le Gers. Et si un des lieutenants est un certain Henri-Alban Fournier (Alain-Fournier), c'est parce que l'écrivain a fait toutes ses périodes militaires avec les paysans du Gers.

Le lieutenant Fournier, qui refuse un poste de traducteur d'anglais à l‘arrière, connaît bien l'accent du cultivateur gascon. Il n'a pas de problème de communication avec ses compagnons d'armes. Ce n'est pas toujours le cas entre la troupe et le commandement souvent d'origines différentes (pour éviter les collusions, selon l'historien Jules Maurin). Bien sûr, les mobilisés parlent patois (qui diffère d'un département à l'autre !) entre eux, mais la langue commune entre officiers et soldats est bien sûr le français, car les jeunes générations «post-Ferry» le parlent bien.

Le choc du brassage culturel

On est bien dans la double nature du terrible conflit de 14 : «Tout en activant le sentiment national, il renforce l'identité régionale, souligne Alexandre Lafont. Au départ, géographiquement homogène à 60 %, les régiments sont de plus laminés par les pertes cruelles et diversifient leur recrutement : «Le brassage, c'est l'occasion de la rencontre pour des soldats qui ne connaissaient que la société villageoise mais aussi la cristallisation des clichés et de leur propre identité». Quand le tonnelier de Peyriac-Minervois Louis Barthas, rendu célèbre grâce à ses fameux Carnets de guerre, mis au jour par Rémi Pech en 1978, Barthas donc, fier de son «escouade minervoise», est versé dans un régiment breton, il n'est pas loin de les considérer comme des alcooliques invétérés, sourit Alexandre Lafont. Bon, il lui faudra s'adapter. Alors que la solidarité, «la camaraderie», s'exerce naturellement entre «pays». Au cantonnement, on n'hésite pas à faire deux trois kilomètres pour en trouver un.

Une bataille mémorielle régionale

Et, à l'heure tant attendue du retour, c'est la bataille mémorielle qui va prendre le relais en s'inscrivant dans un fort sentiment identitaire local. Corses, Bretons, Basques (qui ont leur propre monument sur le Chemin des Dames) revendiquent leur part de sacrifice.

Et les soldats du Midi au sens large aussi, les soldats du Sud-Ouest évidemment — tant de documents publiés dans ces colonnes depuis 100 ans! –, comme ceux du Nord, de l'Ouest et d'ailleurs sans oublier les régiments coloniaux et étrangers. «Ceux du Midi n'ont combattu ni moins, ni moins bien que les autres, rappelle justement Alexandre Lafon, ils ont été victimes de l'impréparation des débuts de la guerre». Une guerre «ni fraîche, ni joyeuse». Dans la société fracassée d'une France exsangue, la tragédie a touché tous les cantons. Et, comme en témoignent les monuments aux morts, tous les villages, jusqu'aux plus petits.

«Héroïques et diffamés»

Les soldats du Midi «héroïques et diffamés»… On pourrait dire aussi «décimés et diffamés». Les historiens partagent aujourd'hui peu ou prou la même version de la bataille tragique qui provoque une «fracture» dans l'appréciation des soldats du Midi. En résumé, les soldats provençaux du 15e corps sont engagés par le commandement dans la bataille de Lorraine à la mi-août 1914. Une opération «suicidaire» – il y en aura d'autres… Ici, les troupes se font massacrer sous un déluge d'obus sans même voir un seul soldat ennemi. Sans appui d'artillerie, 10 000 hommes tombent sous les obus et la mitraille d'une armée allemande retranchée et lourdement armée. Défaite catastrophique pour le généralissime Joffre qui va prendre les soldats du Midi pour boucs émissaires car ils n'auraient «pas tenu sous le feu», estime le patron des armées (natif de Rivesaltes tout de même !) Une accusation de lâcheté et de couardise, reprise dans le journal Le Matin (1,6 million d'exemplaire par jour) par le sénateur parisien Gervais, Une intox, rappelle Alexandre Lafont, menée en sous-main par Joffre et le ministre de la guerre Adolphe Messimy.

Les préjugés, «le racisme de l'intérieur» font le reste. Les mobilisés «sudistes» dont le terroir d'origine n‘est pas occupé sont-ils aussi motivés que les «nordistes» ?

Des soldats du 15e Corps sont même accusés en septembre 1914 de se mutiler pour échapper aux combats. Après un procès expéditif, deux d'entre eux, le Corse Joseph Tomasini et le Varois Auguste Odde, sont exécutés pour l'exemple. Ils seront réhabilités en septembre 1918.

Réhabilités par l'histoire

Entre-temps, peu de voix s'insurgent contre les accusations, hormis la presse du Midi et des députés. Et même si les historiens ont montré que le 15e corps «s'est battu comme les autres régiments, voire aussi bien que les unités dites d'élite», les soldats méridionaux seront désormais diffamés par la propagande officielle peu avare de clichés caricaturaux : «La guerre réactive les stigmatisations traditionnelles», commente Alexandre Lafont. D'autant qu'il faut entendre les Méridionaux au sens large, Sud-Ouest compris, ajoute-t-il, en notant que les brimades ne sont pas rares.

Ainsi, le soldat Valéry Capot, originaire d'Agen, blessé au front, s'entend ainsi dire par le médecin de service : «Vous êtes du 17e corps, vous passerez après les autres»…

Tous égaux au front mais certains moins que d'autres ? L'histoire a fait justice de l'injustice faîte aux soldats du Sud.

Dans La Dépêche du 8 août 1914

En Russie : La différence entre la civilisation et la barbarie

Saint-Pétersbourg, 6 août.- Le communiqué officiel suivant a été publié aujourd'hui :

Ces jours derniers sont parvenues à Saint-Pétersbourg des nouvelles rapportant que le public allemand et même des agents gouvernementaux avaient pris une attitude peu correcte à l'égard des sujets russes et de nos représentants diplomatiques qui quittaient l'Allemagne. Des fonctionnaires et des personnages allemands se permirent la même attitude irrespectueuse à l'égard de l'impératrice douairière et de l'un des grands-ducs. Bien que la profonde indignation du peuple russe, en raison de l'attitude de l'Allemagne, soit compréhensible, la dévastation de l'ambassade d'Allemagne, à la suite de l'explosion de l'indignation populaire provoque un sentiment de regret, car une manifestation de force aussi grossière, même à l'égard d'une puissance ennemie, est inadmissible.

Une Collision d'Autos : un soldat tué

Paris, 7 août.-Une automobile conduite par son propriétaire, sergent d'infanterie, dans laquelle se trouvaient un capitaine et deux soldats réservistes, est entrée en collision, cette nuit, avenue Daumesnil, avec un taxi-auto.

Le soldat Maurice Moreau, du 4e bureau de recrutement de la Seine, a eu le crâne fracturé et le soldat Jehannes Merlin, du 19e escadron du train des équipages, a eu le bras gauche fracturé.

Toulouse : Appel au calme et au sang-froid

M. le Maire de Toulouse adresse l'appel suivant à la population toulousaine :

Le maire de Toulouse, ému de quelques actes de violences qui se sont produits ces jours derniers, adresse un pressant appel à ses administrés, pour qu'ils conservent le calme et le sang-froid qui conviennent à une population sage, laborieuse et résolument patriote.

Ces jours derniers en effet des actes de violence ont été commis contre : 1. Des Allemands résidant à Toulouse depuis longtemps, dont l'attitude n'a donné lieu, jusqu'à présent, àucune critique; 2. des commerçants français alsaciens ou de nationalité suisse, mais dont les noms ont une consonnance allemande; 3. enfin, fait plus grave, contre des Français circulant sur la voie publique et que l'on prenait pour des Allemands.

Le maire se plaît à espérer que la population conservera le calme et la dignité qu'on est en droit d'attendre d'elle.

C'est au même calme et au même sang-froid que le maire fait appel, relativement aux majorations de prix qui frappent certaines denrées.

Les autorités compétentes veillent et ne resteraient pas désarmées si les accaparements coupables ou des hausses sensibles venaient à se produire.

Le Maire : Jean Rieux.

Réquisitions

Les propriétaires de camions automobiles primés qui ne se sont pas encore présentés devant une commission de réquisition, sont invités à se rendre au parc annexe à Montauban, avant qu'il soit procédé à leur réquisition (communiqué).

Contre certains bruits malveillants

La maison Gruber frères (GRAND-CAFé ALBRIGHI à Toulouse) croit devoir informer sa nombreuse et fidèle clientèle qu'elle est essentiellement française. En veut-on la preuve? La voici : M. Gruber aîné est soldat et mobilisé à la caserne de Melun; M. Gruber jeune est, lui aussi, sous les armes et mobilisé à Fontainebleau. Il va de soi que tout le personnel est également français.

Il était nécessaire que les choses fussent mises au point.

Publié le 09/08/2014 à 07:55 | La Dépêche du Midi | Dominique Delpiroux

Sur le front, les soldats meurent, mais, à l'arrière, on ne connaît pas leur sort

Arrivée des premiers blessés à la gare Matabiau de Toulouse./Carte postale, archives municipales.

Arrivée des premiers blessés à la gare Matabiau de Toulouse./Carte postale, archives municipales.

La question des morts va être parmi les plus délicates à traiter par les autorités. Elle restera quasiment taboue jusqu'après la fin de la guerre. Et cela ne va pas faciliter le travail de deuil dans des villages qui se retrouvent vidés de leurs forces vives.

Au front, les obus tombent avec un fracas abominable. À l'arrière, le silence est assourdissant. En août 1914, les soldats sont partis. Les campagnes retiennent leur souffle. On rêve d'une guerre éclair, d'un retour rapide des enfants du pays… Mais rien ne transpire.

Dans les premiers combats du mois d'août, les soldats du 9e d'Agen, du 88e de Mirande, ceux de Toulouse, Montauban ou Foix subissent une offensive très meurtrière. La seule journée du 22 août, on déplore 27 000 disparus, soit un tiers de l'effectif lancé dans la bataille! Devant cette hécatombe, on abandonne les morts sur place ou on les enterre dans des fosses communes.

Après ces batailles, notamment en Belgique, l'armée allemande qui a avancé considérablement, ordonnera aux populations belges d'enterrer les morts, français et allemands, sur place.

À l'arrière, la population vit dans l'angoisse, l'attente des nouvelles qui sont rares.

«On pouvait apprendre le décès d'un proche de trois façons : le courrier d'un camarade; les récits des permissionnaires; et enfin les communications officielles qui se faisaient par les gendarmes ou les mairies», rapporte Alexandre Lafont, attaché universitaire et conseiller pour la Mission du centenaire de la Première Guerre.

Dès le début de la guerre, c'est une correspondance énorme qui va concerner les disparus, les familles s'adressant aux commandements pour tenter d'avoir des nouvelles.

Dans le Sud-Ouest, certaines familles vont vouloir récupérer ces corps. Quand c'est possible, les plus fortunées (car l'opération coûte cher) iront extraire leurs fils des fosses communes. Les autorités ferment plus ou moins les yeux. L'État, après la guerre, envisagera même de rapatrier tous les corps. Mais l'opération est trop compliquée, trop coûteuse, et on finit par y renoncer. Et puis, s'il est des familles qui voulaient voir revenir les dépouilles au pays, d'autres s'y refusent, et souhaitent que les soldats restent enterrés aux côtés de leurs camarades.

Dans les villages, les nouvelles arrivaient au compte-gouttes. On devinait que les rangs s'éclaircissaient. Et rien ne concrétisait cette absence. C'est comme cela que peu à peu, les monuments aux morts sont apparus, pour atténuer les souffrances du deuil.

«Ainsi, un village apprenait successivement que le curé avait été tué, que le boulanger avait été tué… C'était tout l'équilibre d'une communauté qui était bouleversé, et à l'époque, il n'y avait pas de cellules psychologiques pour atténuer le choc”, explique Alexandre Lafont. La campagne, notamment dans le Sud-Ouest, a dû se restructurer. Ici, d'ailleurs, les Italiens, après guerre, ont joué un grand rôle, apportant leur main-d'œuvre et en même temps leur savoir-faire. L'immigration, rappelons-le, a été à ce moment-là, très précieuse pour nous.»

Quand les blessés sont soignés... à l'école vétérinaire de Toulouse

Il faut enterrer les morts. Il faut aussi évacuer les blessés du champ de bataille. Chaque jour des milliers de soldats prennent le chemin de l'arrière. S'ils sont en état de marcher, c'est par leurs propres moyens qu'ils rejoignent le poste de secours divisionnaire. Sinon, ce sont ses camarades qui l'aident ou le traînent sur des brouettes porte-brancards. Depuis ce poste de secours s'effectue un premier tri avant que les hommes soient ensuite dirigés plus en arrière dans des camions ambulance. C'est aussi l'occasion d'apaiser la douleur de ceux qui souffrent le plus avec de la morphine ou de l'huile de camphre. Ils rejoignent ensuite l'hôpital d'orientation des étapes avant d'être envoyés à l'arrière.

Dès 1914, des hôpitaux complémentaires voient le jour à l'initiative de l'Église et des organisations caritatives comme la Croix Rouge. Ils s'installent dans des locaux de toute sorte : écoles et lycées, couvents, églises, châteaux, hôtels et casinos, etc.

Ainsi, à Carcassonne, le dépôt central de convalescents s'installe au Grand lycée. On soigne les blessés à l'école secondaire de Narbonne, à l'école communale de Coursan, au casino de Port-la-Nouvelle, au petit séminaire de Castelnaudary, à la Maison du Peuple de Saint-Affrique, au couvent de Tournemire, à l'atelier des mines de Carmaux, à la caserne Lapeyrouse d'Albi. A Foix, c'est dans les lycées de garçons et à l'école normale ; à Ax, à l'hôpital thermal. A Toulouse on soigne aussi les blessés… à l'école vétérinaire (à la place de l'actuelle médiathèque), au château de Salies-du-Salat, au couvent de Lectoure, au lycée Gambetta de Cahors, au collège Champollion de Figeac, ou à la faculté de théologie protestante de Montauban. Il arrive même que les blessés soient soignés chez des particuliers. La France entière devient une immense chambre de convalescence.

Publié le 12/08/2014 à 08:13 | La Dépêche du Midi | Recueilli par Dominique Delpiroux

Dans l'horreur ambiante, le courrier c'était la soupape de sécurité

Entre le front et l'arrière, le courrier est le seul lien. / Photos et cartes d'époque transmises par nos lecteurs

Le courrier a été un élément déterminant pour soutenir le moral des Poilus, isolés de leur famille. Ce sont des milliards de lettres qui ont été échangées. Écrivain et homme de radio, Jean-Pierre Guéno s'est passionné pour ces «Paroles de Poilus». Interview.

Jean-Pierre Guéno, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur les Poilus et collecté des milliers de lettres. Comment vous est venue cette passion ?

Lorsque j'étais enfant, en 1967, mon grand-père a perdu sa femme et il est venu habiter chez mes parents. Nous dormions dans la même pièce et le soir, lui qui n'avait jamais rien dit de ces années-là, me racontait sa guerre de 14-18… Je l'écoutais pendant des heures. J'ai raté ma sixième, mais j'ai trouvé le goût de l'histoire ! Plus tard, quand j'étais à Radio France, en 1998, 80 ans après la fin de la guerre, j'ai pensé qu'on allait tourner la page de ce siècle en commettant une grande injustice. Il restait encore quelques-uns de ces Poilus, mais mon idée était de chercher les textes écrits dans le feu de l'action, donc, ces lettres. Ce ne sont pas les écrits des savants ou des écrivains, mais ceux des sans-grade. Le peuple a été capable d'écrire lui-même sa propre histoire…

Comment étaient-elles rédigées ?

Au crayon, ou à la plume. J'en ai récolté 10 000 lorsque j'étais à Radio France : ce recueil a permis de changer l'approche des manuels d'histoire de classes de troisième ! Cela tranche avec la propagande qui était jusque-là de mise.

Que racontent-elles ?

Dès août 1914, les hommes ont bien conscience que la guerre, contrairement à ce qu'on a dit, ne serait pas courte. Ils commencent à s'inquiéter pour les moissons, pour les vendanges… Ensuite, face à l'horreur quotidienne, face au camarade d'école qu'on connaît depuis toujours et qu'on vient de voir exploser en morceaux, face à toute cette horreur, ces lettres sont une soupape de sécurité : sans elles, les hommes deviendraient fous. Mais en même temps, j'ai bien trouvé ce que j'y cherchais : quelle que soit l'origine sociale des rédacteurs de ces courriers, on y trouve sans doute les plus belles pages de la langue française, ce que j'appelle «la petite musique de l'âme». Longtemps, les historiens ont négligé ce matériau, qui rassemble de véritables pièces à conviction.

Ce courrier est un lien précieux avec l'arrière ?

Oui, bien sûr, c'est le lien, le cordon ombilical avec l'arrière, avec la famille. Lorsque le courrier arrive, c'est un moment important pour chaque soldat. Cela permet de surmonter les moments cafardeux dans cette longue, très longue guerre. Et puis, il y a énormément de colis, les soldats réclament des vêtements chauds, des chaussettes, de la nourriture, du tabac…

Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ces lettres ?

Ce qui m'a le plus touché, c'est la formidable humanité de ces hommes. Ils restent patriotes, mais ils comprennent vite que les Allemands sont des types comme eux, paysans, ouvriers, employés… En revanche, on dénote un manque total d'humanité de la part des généraux, qui ont méprisé le peuple. Des militaires de haut rang qui avaient participé à la vraie première guerre mondiale, le colonialisme, où ils avaient «maté l'indigène» dans des conditions épouvantables. Pour eux, les soldats étaient juste de la chair à canon.

Les soldats ne craignaient pas la censure

Ces millions de lettres quotidiennes étaient un souci permanent pour l'État-Major et pour les autorités. La censure veillait au moral des troupes.

«Le système de la censure était prêt bien avant la déclaration de guerre, assure Jean-Pierre Guéno. En fait, cette guerre avait été prévue de très longue date et dès le mois de juillet 1914, les services de la censure sont opérationnels. Mais, ils vont être rapidement débordés, par l'immensité du courrier qui va partir des tranchées. Donc, les censeurs vont être obligés de procéder comme les douaniers ou le fisc : réaliser des contrôles aléatoires…»

Deux méthodes sont utilisées par les censeurs : soit la lettre est «retenue», c'est-à-dire qu'elle ne parviendra jamais à son destinataire. Du reste, beaucoup de ces lettres sont encore concernées au centre des archives militaires de Versailles.

Soit, elle passe… mais avec des coups de ciseaux. Certaines familles reçoivent une véritable dentelle.

En théorie, les Poilus qui tiennent un langage défaitiste ou qui donnent une vision trop apocalyptique de leurs conditions risquent d'être punis.

«Mais les soldats n'en tiennent pas compte. On ne peut pas dire qu'ils contrôlent ce qu'ils écrivent. Bien sûr, ils peuvent jusqu'à encourir le peloton d'exécution… Mais ils risquent leur peau tous les jours, leur espérance de vie est très réduite, alors ils finissent par se moquer de ce qui peut leur arriver quand ils envoient du courrier.»

La leçon de 14-18 va être tirée pour la guerre suivante. Les responsables militaires vont se rendre compte que les carnets de tranchées ou les journaux des soldats ont eu, après la guerre, une grande influence sur la population, pour dénoncer notamment les horreurs de la guerre. Aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les carnets et journaux personnels ont été interdits. On avançait des raisons de sécurité, s'ils tombaient aux mains de l'ennemi. Mais c'était surtout une question de moral des troupes et de propagande.

Publié le 13/08/2014 à 08:44 | La Dépêche du Midi | Pierre Challier

Et Notre-Dame-de-Garaison devient un «camp de concentration»

Les internés de Garaison construiront un véritable village au sein de l'établissement./DDM

Les internés de Garaison construiront un véritable village au sein de l'établissement./DDM

De 1914 à 1919, l'institution des Pères de Garaison, dans les Hautes-Pyrénées, a servi de camp de concentration, selon la terminologie de l'époque, pour interner plus de 5000 ressortissants des empires allemand et austro-hongrois en guerre avec laFrance.

Un étage désaffecté de l'Institution Notre-Dame-de-Garaison. Diacre et mémoire de l'établissement, Claude Lacroix ouvre la fenêtre d'une petite pièce vide. «Voilà la chambre et la vue qu'avait le futur prix Nobel Albert Schweitzer, interné ici durant la Première guerre mondiale , explique-t-il, désignant le champ et la forêt au-delà du haut mur d'enceinte (lire notre encadré).

Garaison… Aujourd'hui, 680 élèves sont scolarisés dans cet établissement privé du Magnoac. Mais il y a cent ans, «plus de 5000 personnes ont été assignées à résidence entre ces murs, de septembre 1914 à décembre 1919», rappelle Muriel Mothes, professeur d'histoire du lycée qui, à l'occasion du Centenaire, a fait travailler ses classes de 1ères L et ES sur ce «camp de concentration» méconnu (1).

Car, telle était bien la terminologie de l'époque pour désigner Garaison, ainsi qu'en font foi à Tarbes les documents et centaines de fiches signalétiques conservées aux archives départementales.

Sujets “Austro-Allemands”, mais aussi Polonais, Tchèques ou Bulgares… La crainte de l'ennemi intérieur a conduit là ces ressortissants originaires de l'un ou l'autre pays de la TripleAlliance, alors en guerre contre la France.

Car, tandis que l'ennemi visible avance aux frontières en cet été 1914, le ministère de l'Intérieur se dit qu'il peut être aussi dissimulé derrière les lignes… Prêt à espionner, trahir, saboter. D'où sa décision d'interner tous les étrangers qui pourraient constituer un danger pour la défense nationale. Et ce pour quoi ouvre donc, dès le 7 septembre 1914, entre autres sites, le camp de concentration de Garaison.

Fermé depuis 1903 et isolé loin des frontières, l'ancien établissement religieux ne présente en effet que des avantages pour un tel projet. 12 000 mètres carrés de cours et de bâtiments n'hébergeant plus qu'une douzaine de prêtres âgés et surtout de vastes dortoirs vides au milieu d'une campagne décourageant toute velléité d'évasion : «Des centaines de couples bi-nationaux, des Allemands mariés depuis 20 ou 30 ans avec des Françaises, par exemple, se sont retrouvés ici», explique Muriel Mothes.

Quelques bourgeois et une vieille noblesse surprise en pleine villégiature estivale vont alors côtoyer une majorité d'ouvriers, de petits artisans, de domestiques qui ne se sentent plus ni Allemands ni Autrichiens ni Hongrois, ayant fui depuis longtemps la pauvreté de leur pays. Et tous partageront vite la même précarité.

Témoin le «village nègre», ce bidonville qu'ils se construiront en attendant une éventuelle évacuation vers la Suisse neutre, grâce à la Croix Rouge. En 1915, à «l'apogée» de ce «campement de Bohémiens», ainsi qu'il est également décrit par un chroniqueur de l'époque, on dénombrera 1 096 habitants. Parmi eux ? Des parents dont le fils combattait au front sous l'uniforme français, quand il n'y avait pas déjà été tué…

(1) Révélé et étudié pour la première fois par l'historien José Cubéro en 2007 in La Grande Guerre et l'Arrière (éditions Cairn).

Docteur Albert Schweitzer, devenu simple infirmier...

à Garaison, il n'y a pas que les anonymes pris dans la tourmente historique. Il y a aussi des célébrités. Un comte Blücher. Et surtout Albert Schweitzer, le futur Prix Nobel de la paix 1952, interné avec sa femme Hélène.

Car le célèbre docteur est né en 1875, à Kaysersberg, en Alsace, sous l'empire allemand. Et il hérite de fait, lui aussi, d'un statut ambigu, comme des dizaines d'autres personnes, à Garaison. Parti au Gabon pour soigner indigènes et colons avec l'approbation d'Albert Lebrun, alors ministre des Colonies, Albert Schweitzer et sa femme sont surpris là-bas par la guerre et internés en tant qu'Alsaciens avant d'être renvoyés vers la France et finalement dirigés vers Garaison en novembre 1917. Un séjour qui, au demeurant, ne tombe pas si mal pour le couple. Visiblement affaiblie par le climat équatorial, Mme Schweitzer a besoin de se refaire une santé et le grand air du piémont pyrénéen l'y aidera.

Mais leur arrivée tombe aussi à pic pour le camp. Car si, compte tenu de l'origine allemande de ses diplômes, Albert Schweitzer n'est plus toléré désormais que comme infirmier (!), il n'en apporte pas moins des compétences précieuses côté maladies tropicales, des malades issus des colonies allemandes en Afrique étant également internés à Garaison.

Ensuite ? Le médecin ayant demandé à partir en Suisse, il refusera la libération proposée par le ministre de l'Intérieur, par peur des représailles allemandes sur sa famille restée en Alsace.

Finalement,il sera envoyé au Camp de Saint-Rémy de Provence regroupant tous les Alsaciens Lorrains. Et, au-delà, gardera sans doute un très mauvais souvenir de ce séjour : dépassant la limitation de poids, sa malle de 68 kg est restée à la gare de Lannemezan.

Publié le 14/08/2014 à 08:01 | La Dépêche du Midi | Pierre Challier

Toulouse, Tarbes, Castres : les arsenaux du Sud-Ouest arment la France en 14-18

à l'Arsenal de Tarbes, les femmes usinent des obus de moyen calibre/Archives A.T.S.

à l'Arsenal de Tarbes, les femmes usinent des obus de moyen calibre/Archives A.T.S.

En août 1914, la supériorité de l'armement allemand est évidente, notamment pour l'artillerie lourde. L'effort de guerre sans précédent dans lequel se lance la France va mobiliser les arsenaux de Tarbes, Toulouse et Castres mais aussi bouleverser le paysage industriel de Midi-Pyrénées.

Brillant historien, Albert Thomas a été proche de Jaurès. Mais, depuis le 26 août 1914, il est devenu sous-secrétaire d'état à l'artillerie, à l'équipement militaire puis aux munitions et, futur ministre de l'Armement, il proclame : «Toulouse ! Aux briques roses (...) Toulouse ! Avec son horizon pyrénéen, avec ses habitants à l'imagination alerte et joyeuse, Toulouse est devenue ville de guerre !»…

De fait, la tragique utopie d'une rapide victoire a vécu. Après la catastrophique bataille des frontières, le sursaut de la Marne et la course à la mer qui s'achève par l'enterrement des troupes dans les tranchées… Force est de constater que la France va devoir livrer une guerre totale et qu'il va falloir beaucoup d'artillerie lourde et toujours plus d'hommes, d'armes, de munitions pour submerger l'ennemi sous un déluge de feu et d'acier… Loin du Nord-Est, c'est-à-dire des menaces directes du front, notre Sud-Ouest se retrouve alors d'autant plus fortement mobilisé que l'ennemi occupe les riches provinces de l'Est, utilisant leurs ressources en charbon et en fer.

Les arsenaux de Toulouse et Tarbes ainsi que les industries locales reconverties dans l'effort de guerre tournent donc rapidement à plein régime. Dès 1915, Toulouse qui pèse alors 150 000 habitants devient ainsi l'une des principales villes d'armement de l'arrière, dotée de la plus grande poudrerie de France qui passe de 200 ouvriers en 1914 à 20000 en 1916, les industries de défense recensant 30515 salariés au total sur la ville, avec l'Arsenal et laCartoucherie, chiffre qui montera à 50 000 en 1918.

Car il faut produire jour et nuit canons de 155, de 120, de 75, obus assortis, mais aussi bombes, cartouches, explosifs, uniformes, harnachements, véhicules et… avions. L'industrie aéronautique décentralise en effet aussi vers la Ville Rose et naissent donc des unités de fabrication pour les cellules, les moteurs, les pièces de rechange. Témoin de cette mobilisation tous azimuts ? Le Bagnérais Pierre-Georges Latécoère, évidemment, qui passe de la production de wagons au Pont des Demoiselles, à Toulouse, à celle des cuisines roulantes, des obus et, bientôt, d'un millier d'avions d'observation Salmson.

à Castres ? Les besoins munitionnaires étant exponentiels dès 1915, Albert Thomas y installe donc l'une des ses sept nouvelles fabriques tandis qu'au terrain de Mélou, réservistes et travailleurs étrangers trient les munitions non explosées ou prises à l'ennemi pour récupérer poudre, fusées et matériaux.

Partout aussi, les femmes investissent en nombre ces arsenaux. Et, comme à Tarbes, elles voient arriver des contingents de travailleurs indochinois dont la rumeur populaire dit qu'ils ont été choisis parce qu'on voit moins sur leur peau les effets jaunissant de l'acide picrique nécessaire aux explosifs. Des femmes et des travailleurs qui seront eux aussi particulièrement exposés, laissant de nombreux morts et blessés dans les explosions qui endeuilleront régulièrement ces ateliers.

Naissance d'un complexe militaro-industriel

Concernant l'effort de guerre, l'exemple des Hautes-Pyrénées est sans doute l'un des plus frappant dans la région puisqu'il va enraciner durablement différentes industries lourdes dans un département essentiellement rural.

Arrivé en 1871 dans les bagages du lieutenant-colonel Verchères de Reffye lorsqu'il a fallu empêcher les Prussiens de mettre la main sur la future artillerie française, l'ATS, l'Arsenal de Tarbes, est quasiment la seule grande usine «moderne» du secteur, début 1914, et compte alors 2412 employés au tableau du personnel, chiffre qui monte à 4617 au 1er août, puis 5550 au 31 août.

Deux ans plus tard, cet effectif a quasiment triplé puisqu'on recense 14360 personnes travaillant à l'Arsenal, le pic étant atteint rapidement après, avec 16000 salariés ! Un effectif qu'il faut alors mettre en rapport avec la population de la préfecture des Hautes-Pyrénées, laquelle dénombrait 28615 habitants au recensement de 1911.

Mais, au-delà de Tarbes et des dimensions impressionnantes que prend son usine d'armement dont la production quotidienne est de 3 canons de 120, 10 canons de 155, 10 culasses de canon de 75, 1100 obus de 155, 66 000 balles, 6500000 amorces, 27000 fusées et 60000 chargements d'obus de 75), c'est tout un «complexe militaro industriel» qui va voir le jour en quatre ans dans les Hautes-Pyrénées.

Le département bénéficie en effet non seulement d'une position stratégique loin du front et de bonnes liaisons ferroviaires mais aussi de minerais et surtout d'un énorme atout grâce à la montagne : l'hydroélectricité qui fournit l'énergie indispensable aux industries de défense. À Bagnères, dont l'activité métallurgique est intense, Latécoère et Soulé sont les exemples de la mutation industrielle réalisée grâce à cette énergie. Mais à Lannemezan et Pierrefitte s'installent aussi des industries lourdes dédiées à la chimie, afin de produire des explosifs. En tout, 34 établissements, sans compter l'Arsenal, travaillent bientôt pour la défense nationale dans les Hautes-Pyrénées.

Repères

obus > Prix à l'unité. La guerre n'est pas une mauvaise affaire pour tout le monde, elle a toujours ses profiteurs. Ainsi, l'État paye-t-il 20 francs l'unité l'obus de 75 au privé, tandis qu'il ne propose que 17,50 francs à l'Arsenal national de Tarbes qui devra finalement fermer son atelier. Lorsqu'on sait qu'en septembre 1918, on tirera environ 1,375 million d'obus de 75 par jour d'offensive, cela donne une idée des profits engrangés. Un prix qu'il faut aussi mettre en rapport avec le salaire moyen d'un ouvrier (de 5 à 7 francs par jour à l'époque) et la ruine colossale que représenta la Grande Guerre pour la France, c'est-à-dire une dépense de 2 500 milliards de francs-or.

cartoucherie > Toulouse. En 1914, à la veille du conflit, la production de cartouches toulousaines est de 150 000 par jour. Elle va rapidement passer à deux millions. L'Atelier de fabrication d'Artillerie de Toulouse regroupe la cartoucherie du Polygone et l'Arsenal. L'immense poudrerie, la plus vaste de France, s'étend quant à elle d'Empalot à Braqueville.

recrutement > Révolution. Pour pallier l'absence des hommes partis au front, les industries d'armement recrutent des chômeurs français, mais ce sont surtout les femmes qui vont alimenter la main-d'œuvre des usines d'armement, les Espagnols, aussi, à Toulouse, ou encore 6 000 Annamites, «travailleurs coloniaux» venus d'Indochine qui seront exploités dans des conditions très dures ou envoyés sur des chantiers de montagne pour la construction d'équipements hydroélectriques.

Logement > Crise. L'afflux de réfugiés mais aussi les besoins d'hébergement des dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses embauchés par les arsenaux génèrent une véritable crise du logement en ville et une scandaleuse spéculation sur les loyers et les denrées. D'où les grèves qui éclatent pour revendiquer des hausses de salaire.

Publié le 21/08/2014 à 15:20 | La Dépêche du Midi | Pierre Challier

A Cadillac, les tombes oubliées du cimetière des «fous»

Le carré des poilus du «cimetière des fous», à Cadillac, témoigne d'une histoire occultée./Photo DDM/Pierre Challier

Le carré des poilus du «cimetière des fous», à Cadillac, témoigne d'une histoire occultée./Photo DDM/Pierre Challier

Toutes les blessures de guerre n'étaient pas forcément visibles. Détruits mentalement des centaines d'hommes ne sont plus jamais ressortis des asiles d'aliénés où ils sont morts oubliés. En Gironde, le cimetière de Cadillac est l'un des très rares à en témoigner.

Derrière la porte dérobée, des dizaines de croix réchauffent leur rouille au soleil du soir. Alignées au cordeau, elles étirent leurs ombres bancales vers la haute enceinte de l'hôpital psychiatrique… comme pour rappeler d'où viennent les 898 morts enterrés là, dont nombre de tombes s'effondrent. «Parfois, on retrouve même des ossements, une mâchoire, un tibia», confie le photographe Loïc le Loët dont les images, il y a une quinzaine d'années, ont été les premières à tenter de sortir le lieu de son oubli, de son anonymat.

Et puis il y a ces dix rangs qui comptent 98 sépultures pour 99 corps inhumés en pleine terre. Encore plus nues et désolées que les autres. Aucune pierre tombale… mais quelques Christ en zinc dégringolés sur un aride gravier ponctué d'herbes folles et seulement 29 noms au milieu de 70 anonymes… Au mur de l'ancien asile d'aliénés, une grande plaque de marbre défraîchi résume : «Les anciens combattants de Gironde à la mémoire de leurs camarades mutilés du cerveau victimes de la guerre 1914-1918»

Cet émouvant carré de poilus qu'un projet de parking menaçait, l'ancien praticien de l'établissement hospitalier, le professeur Michel Bénézech, a réussi à le faire inscrire aux Monuments historiques en 2010, sauvant du même coup avec l'Association des Amis du cimetière des oubliés, ce lopin des «fous» de Cadillac.

«Car bien qu'il soit d'une extrême pauvreté, il est aussi un témoignage rarissime d'un aspect occulté de la Grande Guerre, ce qu'on appelait les blessures invisibles, bref, les pathologies mentales liées à la guerre», explique ce psychiatre, qui fut également professeur de médecine légale à Bordeaux.

De fait, dès août 1914, la guerre ne se contente pas de lacérer les corps : elle dévaste les têtes aussi. «Oui, les hommes ont peur et surtout ceux susceptibles d'être appelés. Immédiatement, on note une hausse sensible des admissions dans les asiles d'aliénés», souligne-t-il. Ce sont d'abord des malades qui rechutent du fait de l'angoisse, puis, très vite, des pathologies touchant les combattants. «La guerre, c'est l'arrachement aux siens, la peur de la mort, les bombardements qui rendent fou. Des centaines de milliers d'hommes sont touchés, mais seuls les cas les plus graves sont internés», poursuit Michel Bénézech.

«Mélancolie», mais aussi états d'excitation maniaques, démence précoce ou encore délires et psychoses hallucinatoires… Du 1er août 1914 au 31 décembre 1925, Cadillac accueillera ainsi 561 soldats de différentes nationalités dont 201 décéderont, 99 étant finalement enterrés dans le cimetière de l'établissement. Là où, pour la très grande majorité, leur famille les abandonnera aussi.

Une gueule cassée, c'était honorable… mais un «fou» sans espoir de guérison? «Une honte. Un parent qu'on préférait oublier à l'asile jusqu'à sa mort et même au-delà», conclut le Dr Bénézech, remarquant que, seuls, leurs camarades poilus, ceux qui savaient, honoraient leur mémoire.

Le retard de la psychiatrie française de guerre

Aujourd'hui, on dirait syndrome post-traumatique pour évoquer les souffrances psychiques des combattants. En 1914 ? On ne dit rien. Alors que la psychiatrie se développe au XIXe siècle, le sujet de la psychiatrie de guerre est totalement ignoré après la défaite de 1870-1871, durant les conquêtes coloniales ou la guerre des Balkans. Et comment pourrait-il d'ailleurs être pris en compte puisque tout doit reposer sur «l'enthousiasme» du soldat et qu'il ne saurait donc être question de tolérer ce qui n'est pas considéré comme maladie, mais comme «faiblesse», «lâcheté».

Ce faisant, en août 1914, la psychiatrie française de guerre est en retard et, pire, la cour martiale et le peloton d'exécution attendent celui qui «craque». «Face à cela, lorsque les médecins se sont bien rendu compte des pathologies mentales, il a fallu innover. Bordeaux était en pointe, à l'époque, avec le professeur Régis, médecin chef du service neuropsychiatrique des armées. à partir de 1915, on mettra donc en place des centres de neuropsychiatrie avancés avec des neurologues et des psychiatres pour commencer à soigner les troubles. C'est après ce premier diagnostic, ce premier filtre, que les cas les plus graves étaient envoyés à l'arrière», raconte le professeur Michel Bénézech.

Cependant, en dehors des quelques milliers de malades qui seront ainsi officiellement dénombrés puisqu'internés à travers différentes structures hospitalières en France, telle que Cadillac, Monfavet, dans le Vaucluse, ou l'hôpital psychiatrique de Mayenne, on manque de statistiques sur le sujet. «En général, on estime qu'en situation de conflit, 3 à 10 % des hommes exposés à la guerre sont victimes de troubles mentaux. Appliqué à la France et à 14-18, on peut en déduire que plusieurs centaines de milliers de soldats ont été atteints à un degré ou à un autre et sont rentrés chez eux traumatisés sans que grand-chose ne soit fait pour ces blessés psychiques», estime le professeur Bénézech.

Repères

UMD> Unité pour malades difficiles. Le Centre Hospitalier de Cadillac se situe à l'emplacement même d'un ancien hospice du Moyen-Âge voué à l'accueil des indigents et des plus fragiles. à partir de 1838 et de la loi sur l'internement des malades mentaux, il recevra les «aliénés», internés d'office ou placés à la demande des familles. Aujourd'hui, l'un de ses services, l'Unité pour Malades Difficiles, accueille des cas lourds, notamment certaines personnes impliquées dans des dossiers judiciaires.

syphilis> Belle époque. La mélancolie, c'est-à-dire la dépression grave, représente un quart des admissions, concernant les soldats de 14-18 internés à Cadillac. La deuxième cause d'internement durant la guerre (de 15 à 20 % des cas) est liée à l'un des pires fléaux de l'époque : la syphilis. Lorsque la maladie atteint le cerveau, elle provoque la paralysie. Enfin, la démence précoce, la confusion chronique que l'on appellerait «schizophrénie» aujourd'hui, représente 10 à 15 % des cas tout comme les formes délirantes de paranoïa.

alcool> Psychose. Les psychoses alcooliques chroniques font également partie des pathologies repérées chez les soldats à Cadillac. De fait, au front, les poilus ont surtout de l'alcool à boire, le fameux «pinard» et sont d'autant plus encouragés à «picoler» que cela aide à «tenir», supporter l'insupportable.

mortalité> Taux. Le taux de mortalité relevé à l'asile d'aliénés de Cadillac est de 19 % chez les anciens combattants de 14-18.

folie>mondiale. Les internés reflètent aussi par leurs origines le conflit mondial. En plus des soldats français, on dénombre ainsi parmi les internés 107 Africains issus des troupes coloniales, 24 Vietnamiens, 22 prisonniers de guerre allemands et hongrois, 5 Chinois, 5 Russes, 1 Égyptien, 1 Arménien, 3 Yougoslaves, 1 Italien, 1 Belge, 1 Polonais et une douzaine d'Européens de diverses autres nationalités.

Publié le 23/08/2014 à 08:26 | La Dépêche du Midi | Dominique Delpiroux

Et les rugbymen de chez nous sont montés en première ligne

Ce cliché montre le VX de Castelnaudary ; il témoigne de ce que fut la guerre pour de nombreuses équipes / Photo DDM collection Rémi Cazals

Ce cliché montre le VX de Castelnaudary ; il témoigne de ce que fut la guerre pour de nombreuses équipes / Photo DDM collection Rémi Cazals

Les rugbymen, et en particulier ceux du Sud-Ouest, ont été de valeureux combattants. Mais beaucoup ne sont pas revenus. Sur 111 internationaux au début de la guerre, 22 sont morts pour la France. Et certaines équipes ont perdu la moitié de leur effectif.

Pour les amateurs de rugby, il est des noms qui sont familiers : Alfred Armandie, Aimé Giral, Maurice Boyau… Le nom des stades d'Agen, de Perpignan, ou de Dax. Se souvient-on encore aujourd'hui que, derrière ces noms, il y avait, il y a un siècle, de grands rugbymen ? Et qu'ils sont morts pour la France dans l'enfer de 14-18 ?

«Alfred Armandi, (sans «e» à la fin, c'est une faute d'orthographe) le premier joueur du Stade agenais mort à 30 ans, au combat,» nous explique l'historien Francis Meignan, auteur de «Dans la mêlée des tranchées» (Éditions le pas d'Oiseau). Dentiste de profession, Armandi servait au 22e Régiment d'infanterie coloniale.

«Aimé Giral, reprend Francis Meignan, c'est lui qui a permis à Perpignan de remporter le titre de Champion de France en 1914 contre le Stadoceste tarbais, en passant une transformation très délicate, juste à la fin du match ! Il a été incorporé fin 1914, car il n'avait pas encore l'âge, et il est mort en 1915.»